旅行不只是旅行

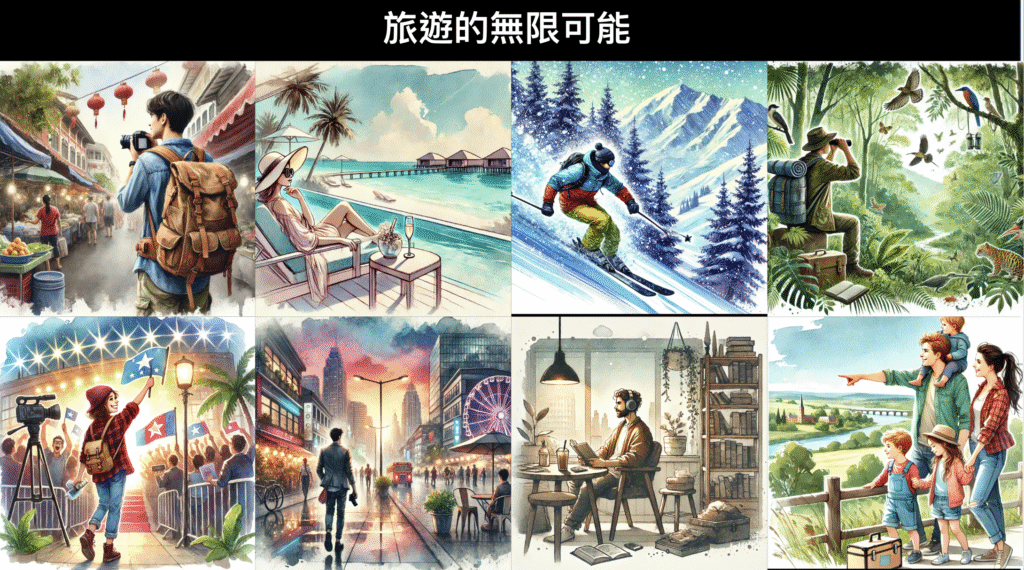

旅行,對你來說是什麼?是放鬆心情的假期,是探索新奇的冒險,還是與家人共度的珍貴時光?

同一個人,在不同階段,會有不同的旅行需求。年輕時或許偏好刺激、冒險;成家後渴望親子時光;隨著年齡增長,又會期待健康與陪伴。

這些不同的選擇,反映了「旅遊是一種生活態度」。也因此,如何透過旅行承載更多的價值,不只是體驗,更是文化與社會的實踐,就成了我們今天談的重點——永續旅行。

永續旅行不是「環保加分題」

當多數人談起永續旅行,腦中往往浮現「低碳、減塑、環保」。這些當然重要,但若被當成附加在行程上的義務,旅人只會感到負擔,而不會產生連結。

GSTC全球永續旅遊委員會(Global Sustainable Tourism Council)的副主席布瑞克(Kelly Bricker)在2025的論壇開幕致詞:旅遊業已全面復甦並超越疫前水準——2024 年產值近 11 兆美元、占全球 GDP 約十分之一,全球每十人就有一人從事旅遊相關工作。她提醒,我們該重塑旅遊的角色:從只追「數量」(volume)轉向重視「價值」(values),讓旅遊成為修復環境、強化社區、扶持文化的行動,而非掠奪性的產業。

因此,永續旅行絕非單一的環保議題,而是地方可持續發展的整體工程:在觀光上具吸引力、能帶來人潮與就業、促進人才培育與經濟繁榮;同時透過良好管理,守護環境、延續文化,最大化社會經濟、文化與環境三方面的正效益、最小化負面影響。這樣的永續,旅人才願意參與,也願意一來再來。

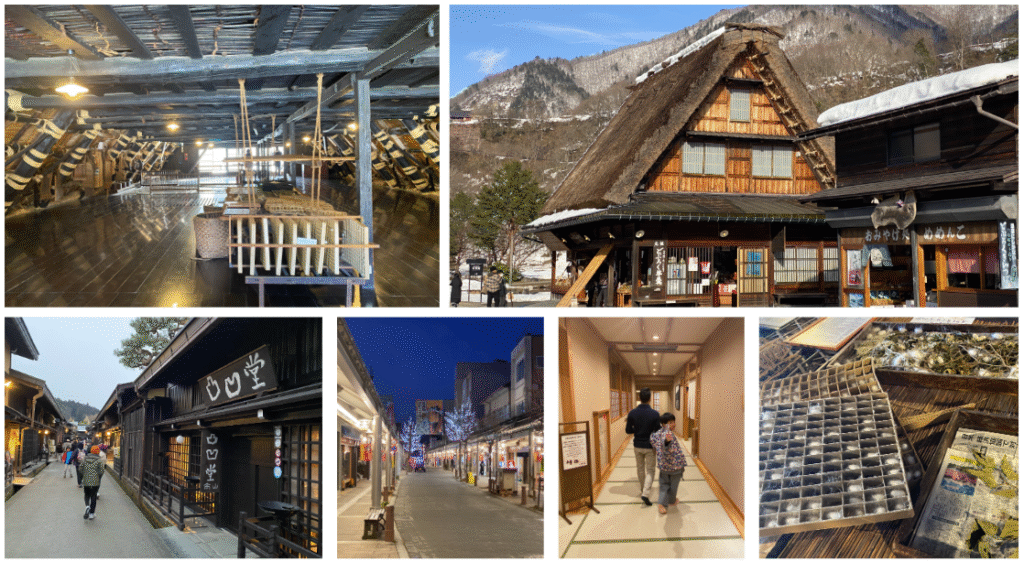

案例:日本合掌村

在我去過的景點中,最典型的例子是日本的合掌村(白川鄉與五箇山)。這些被列入世界遺產的村落,至今仍有人居住:不是空殼博物館,而是真實生活的地方。他們保有傳統的合掌造建築,並透過旅遊經濟支撐在地生計。當你走進合掌村,不只是欣賞古老建築或體驗文化,而是親身感受一種「傳統即是永續生活」的樣貌。

如同大部分的文化古蹟地區,合掌村也面臨永續發展的現實挑戰:人口老化、年輕人外流、茅草屋頂維護成本高,以及觀光人潮帶來的環境壓力。這也反應出,永續絕對不是做好某些事情就好、也不是靜態的成果,而是需要不斷平衡各樣要素的過程。

因此,我認為「永續旅行是透過旅遊的經濟行為,共創永續實踐」:不是把低碳與環保「硬塞」進行程,而是放大地方的核心價值,讓旅遊成為帶動在地的經濟引擎,推動環境的管理、文化傳承、人才回流,使產業穩健成長、地方長久共好。

從品牌思維來創造永續旅行的可能

嚴格來說,「地方景點」並不是一個品牌。它沒有單一的 Logo、標語或商標,也不像商品或企業一樣被註冊與推廣。

但如果我們用「品牌」的角度來思考,就會發現這是一個有力的切入點。因為品牌的核心,不只是符號,而是對象、溝通與體驗:

- 我要吸引誰?(客群樣貌)

- 我要怎麼說?(溝通方式)

- 他們會怎麼記得我?(體驗實踐)

同樣地,地方景點的旅行發展要能長久,不能只是一次性的打卡,而要像一個品牌一樣,在旅人的心中留下共鳴與記憶。

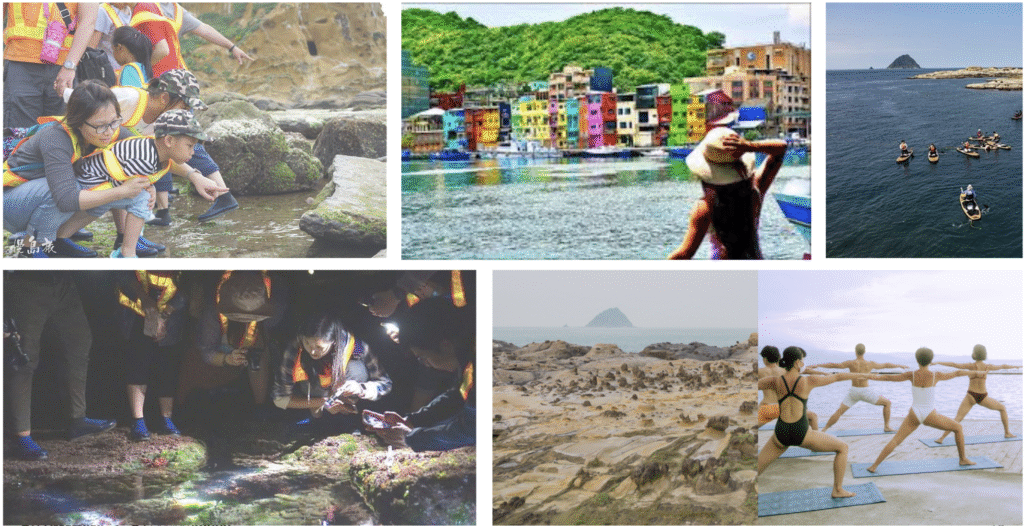

以和平島為例,這個地方並不是只提供單一的觀光模式,而是針對不同族群設計多元體驗:親子探索的潮間帶活動、青年喜歡的獨木舟挑戰、重視身心健康族群的瑜伽課程,以及文化導覽與生態解說。這就像一個品牌集團,為了與不同客群溝通,會發展多個子品牌,來滿足不同的需求。

讓人不只來一次,而是持續造訪、持續體驗

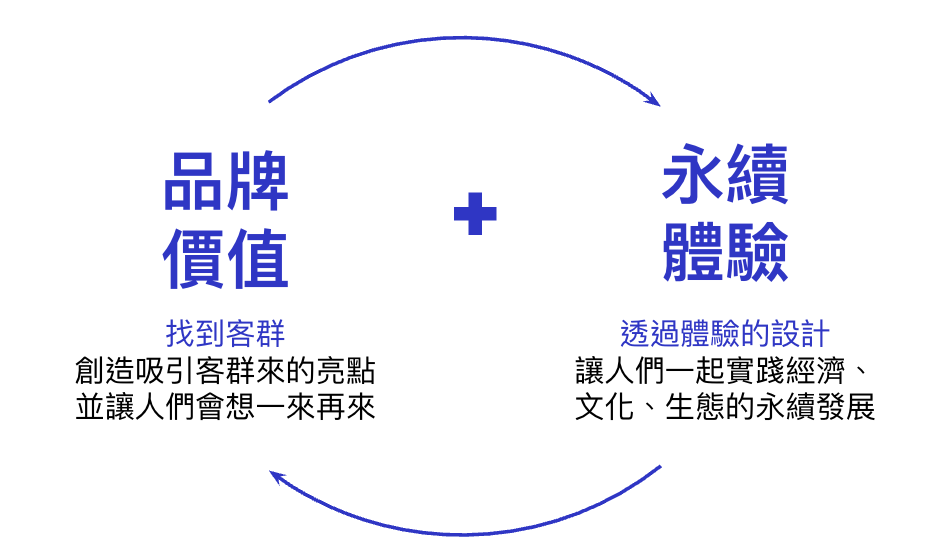

而地方景點真正要建立的是品牌價值 × 永續體驗的循環:

- 品牌價值:找到客群,創造吸引他們到來的亮點,並讓人會想要一來再來。

- 永續體驗:透過體驗的設計,讓人們在旅行過程中,一起實踐經濟、文化、生態的永續發展。

運用服務設計找到永續旅行的發展機會

品牌思維能幫助地方景點釐清方向,但要把這些想法化為實際體驗,則需要 服務設計。

服務設計是一個以人為本的方法論,它幫助我們不只是設計單次的活動,而是設計一條完整的顧客旅程,從旅行前、旅行中到旅行後,逐步建立顧客的參與感與忠誠度。

旅行前:有意識 → 知道 → 懂了 → 心動

服務設計要幫助顧客「看見」地方的特色,並把價值清楚傳達出來,讓他們對旅行產生期待。這是品牌與顧客第一次連結的關鍵。

旅行中:行動 → 好體驗 → 再次行動

旅行的過程必須設計「高峰時刻」,讓人留下難忘記憶。好的體驗會帶來正向回饋,促使顧客再次參與,養成回訪的習慣。

旅行後:習慣 → 信念 → 宣傳

若體驗足夠有意義,顧客會把它內化為信念,並主動分享與推薦。這不只是口碑,更是品牌價值的擴散,讓永續旅行的理念被更多人看見。

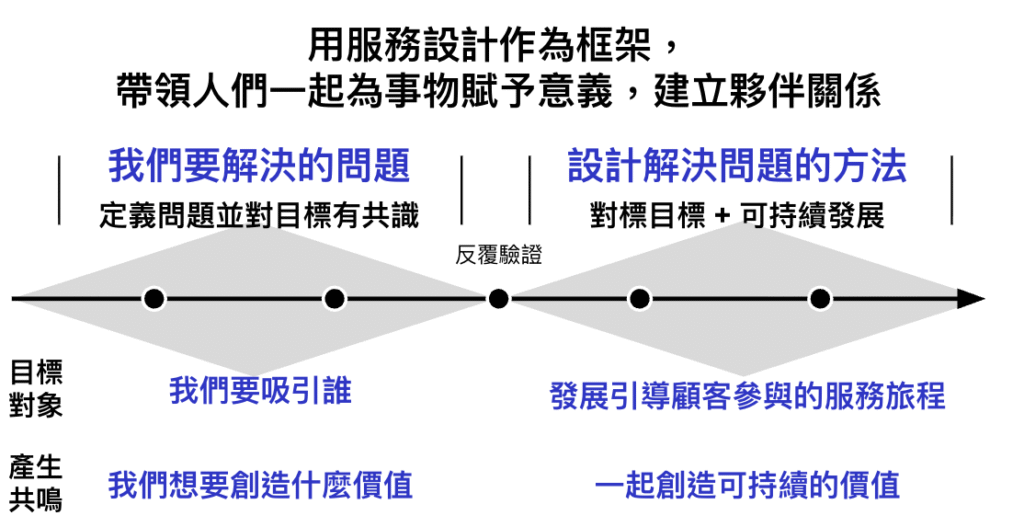

同時,服務設計也提供一個系統性的框架:

- 我們要解決什麼問題

- 我們的顧客對象 —— 辨識潛在客群樣貌,理解需求。

- 我們要幫他們解決的問題或創造的價值 —— 找到對地方與旅人都重要的核心意義。

- 設計解決問題的方法

- 發展引導顧客參與的服務旅程 —— 設計能觸動人心、留下記憶的體驗流程。

- 一起創造可持續的價值 —— 讓地方與旅人共同受益,並推動長遠的永續發展。

換句話說,服務設計就像是永續旅行的「實踐工具」:它能把抽象的價值觀轉化為具體的顧客旅程,讓地方景點找到品牌定位以及永續發展的關鍵,使地方景點不只是吸引一次性的旅人,而是培養一群願意持續回訪、最終成為推廣者的長期夥伴。以下會一一說明這個架構如何操作。

我們要解決什麼問題:顧客對象與價值創造

在服務設計的框架中,第一個要釐清的就是 「我們要吸引誰」以及「要為他們創造什麼價值」。這聽起來簡單,但若缺乏研究與梳理,往往容易陷入單純憑藉直覺、自身或親友經驗來推測的陷阱(例如:「我喜歡什麼」「我爸媽需要什麼」)。這樣不僅可能限制視野,往往會導致在發展服務時,沒有依據跟原則,建構出好像什麼都有、但都沒有特色的服務。例如,我曾經看到有些服務主打高品質、精緻、慢活,但行銷論述卻又打著吃到飽、玩到飽的高CP值論述…..這樣就很容易造成混淆,也會無法讓真正想慢活的產生信任。

為了避免這種狀況,在尋找顧客對象時,需要更有系統的方法:

- 從既有顧客資料庫分析,梳理出過去的消費行為與特徵;

- 觀察市場趨勢,掌握新的生活型態與需求走向;

- 探索多元脈絡,不局限於旅遊產業本身,而是連結社會、文化、教育、健康等面向。

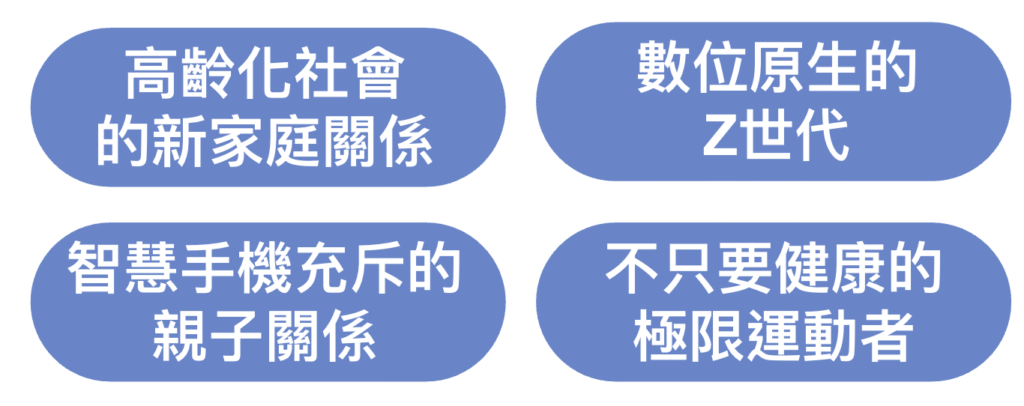

下圖整理的一些從趨勢所看到的潛在客群:高齡化社會中的家庭關係、數位原生Z世代的生活樣貌、智慧手機充斥的親子關係、以及想嚐鮮的極限運動者等。這些脈絡都可能成為潛在的顧客來源,幫助我們打開新的可能性,再進一步驗證是否能夠轉化為真實的價值。

在找到潛在的顧客對象後,我們可以借助兩個強而有力的方法工具:價值要素金字塔(Elements of Value Pyramid)與必要任務(Jobs to Be Done),協助我們把抽象的「價值」與「需求」具體化。

1. 價值要素金字塔(Elements of Value Pyramid)

價值要素金字塔是由 Bain & Company 提出,是一個探索產品或服務價值的模型。模型將顧客期待的價值分為四層:功能(Functional)→ 情感(Emotional)→ 改變生活(Life-Changing)→ 社會影響(Social Impact)。底層是便利、省時、安全;往上是陪伴、自我實現;再上是健康、回憶;頂層則是貢獻與傳承。

透過這個工具可以幫助我們梳理「想要主打哪個層次的價值、以及什麼價值」,而不是憑藉直覺與想像,這樣將能更科學的定錨所要提供的體驗、服務以及相關服務品質的衡量標準。

- 層次越低(功能層):需求清楚、評估標準一致,但也最容易被模仿與比較,常落入 CP 值競爭。

例:價格更划算、動線更順、停車更方便、訂位更快、Wi-Fi 更穩。 - 層次越高(情感/改變生活/社會影響):需求較抽象、難以量化,但一旦擊中要害就能形成差異與溢價,讓人願意專程再來。

例:與職人共作建立「認同感」、多代同行的「家族回憶儀式」、參與生態復育或文化保存產生「貢獻與意義」。

👉 重點:先決定你要解的價值層次,再用對應的設計去「讓它被看見、被感受、被證明」,這樣就不會只做出看起來很酷、卻沒人買單的點子。

2. 必要任務(Jobs to Be Done)

必要任務是由 Clayton Christensen 等學者提出,強調顧客不是單純購買產品或服務,而是「雇用」它來完成某個任務(Job)。核心是理解「在什麼情境下,顧客想要完成什麼,並因此獲得什麼價值」。

透過這個工具,可以幫助我們把模糊的需求轉化為具體的「情境 × 動機 × 成果」,避免僅靠想像或創造出顧客不需要的服務。常見的表達方式是:

「當__時,我想要__,因此我才能__」。

- 任務越具體(功能性任務):需求清楚、行為直接,但也容易流於「解決痛點」層次,差異性有限。例:當我出門旅行時,我想要交通順暢,因此我才能準時抵達景點。

- 任務越抽象(情感/社會任務):需求較模糊、不易量化,但若能抓到核心,就能觸發深層動機,成為顧客願意持續參與的原因。例:當我在傳成語教育孩子責任時,我想要創造一起完成任務的時光,因此我才能讓他體會負責任的態度。

👉 重點:先釐清顧客「真正要完成的任務」是什麼,再設計相應的服務路徑,就能避免做出「看起來酷卻無人買單」的方案。

總言之,「我們要吸引誰」不是只回答「我們的顧客是誰」,而是要進一步找出:

- 顧客的樣貌為何?

- 他們的價值要素在哪一層?(功能、情感、生活改變、社會影響)

- 他們的必要任務是什麼?(在什麼情境下,他們想完成什麼,才能獲得什麼價值)

唯有如此,地方景點才能像品牌一樣,找到與不同顧客群溝通的語言,並設計出真正能吸引他們的旅行體驗。

設計解決問題的方法:服務旅程與共創價值

當我們確定了「要吸引誰」以及「要提供的價值」之後,下一步就是思考:怎麼讓他們來參與、來體驗、來使用服務?要如何共創價值?

發展引導顧客參與的服務旅程:設計高峰與延續

顧客的參與不是偶然,而是一條需要被設計的旅程。從旅行前的期待,到旅行中的投入,再到旅行後的回味與再訪,每一步都必須引導。

不過,步步引導並不是說,要我們很細節的拆出顧客的每一步驟。心理學家 Daniel Kahneman 提出的峰終定律(Peak-End Rule) 提醒我們:顧客真正會記住的,是旅程中的「高峰時刻」與「結尾瞬間」。因此,我們在設計旅程時,不只是追求一路舒適,而是要精心設計能夠 觸發情感、留下記憶、啟動永續實踐 的片刻。

以下分享一下永續旅遊的發展機會

主題樂園的一日喘息家庭圓夢之旅

顧客描述:長期照護的壓力下,家屬渴望帶著長者「像一般家庭一樣出遊」,卻又擔心安全與體力負荷。

| 旅遊前 (創造期待) | 旅遊中 (高峰體驗) | 旅遊後 (結尾體驗) | 永續價值 (延續體驗) |

|---|---|---|---|

| 樂園主打,並透過長照專業團隊協助,與家屬一起規劃「圓夢的計畫」,並為旅遊啟動復能訓練 | 以「復能成果展」,讓家人與長者在樂園一起經歷闖關挑戰的歡樂體驗,感受久違的親密時光 | 安排「家庭共同創作的活動」,製作成回憶冊或短片,成為未來持續回味的感動記憶點 | 在日常照護壓力之外,創造喘息與療癒,強化家庭支持網絡的永續性 |

在古道秘境探索你的身心舒壓方式

顧客描述:初入職場的青年承受壓力,常覺得「需要一個出口」卻不知道該去哪裡找。

| 旅遊前 (創造期待) | 旅遊中 (高峰體驗) | 旅遊後 (結尾體驗) | 永續價值 (延續體驗) |

|---|---|---|---|

| 發布「職場舒壓小測驗」,塑造「找到專屬舒壓方式」的期待 | 在古道挑戰步行、於秘境冥想,體驗釋放壓力的高峰 | 帶走「自我照護工具包」,將呼吸練習、舒壓技巧應用到日常 | 建立長期自我調適方法,減緩職場壓力,延續身心健康 |

探詢大自然的關係修復

顧客描述:父母覺得孩子總黏著手機,親子互動變少,想找一個能重新「拉近距離」的契機。

| 旅遊前 (創造期待) | 旅遊中 (高峰體驗) | 旅遊後 (結尾體驗) | 永續價值 (延續體驗) |

|---|---|---|---|

| 提供「親子任務卡」的小知識,營造「一起完成一件事」的期待。 | 父母與孩子在自然環境中合作種樹、探索生態,體驗互助與成就的高峰 | 「親子互贈承諾卡」或「守護自然證書」,並持續寄信回饋自然現狀,作為共同榮耀 | 讓親子透過自然任務修復關係,啟動共融與責任感 |

穿梭古老小鎮的極限挑戰

顧客描述:一直想挑戰極限運動,但又害怕太專業、太困難。渴望「找到一個能踏出第一步的舞台」。

| 旅遊前 (創造期待) | 旅遊中 (高峰體驗) | 旅遊後 (結尾體驗) | 永續價值 (延續體驗) |

|---|---|---|---|

| 提供「漸進式挑戰指南」,用小鎮街道、階梯、廣場設計安全的跑酷路線,營造「人人能參加」的期待。 | 完成人生第一次在古鎮場景中跨越障礙、奔跑穿梭的跑酷挑戰,體驗突破自我的高峰 | 賽後在小鎮廣場舉辦分享與慶祝,與居民交流故事,形成社群連結 | 推動全民運動,將街區轉化為健康與活力的場域,讓小鎮成為「生活就是運動」的永續社群 |

跨域共創:專業合作 × 在地特色

你可能會問:我們專心把景點特色做到極致不就好了?為什麼還要結合其他元素?事實上,國際上許多指標景點之所以能長紅,是因為持續透過跨域結合來擴大受眾、開拓市場。而放回台灣脈絡看,區域間的文化差異與生態景觀並非天壤之別,單靠自然或故事很難撐起「非來不可」的獨特亮點;要在短時間內讓在地團隊一口氣長出全新專業,也多半不切實際。這正是我主張跨域合作與價值共創是落實永續旅遊的核心原因。

所謂跨域合作,不是把東西「貼上去」,而是把在地特色 × 外部專業深度融合;不是農村多畫一面手繪牆、或小鎮立一座玻璃鞋那種拼貼,而是讓兩邊彼此成為對方的載體。景點不需要自己包辦所有能力,而是用合作把醫療、教育、運動、設計、藝術等專業請進來,與土地、文化、生活脈絡共同設計體驗;最終產生的,不是看得到的堆疊,而是旅客真切感受到的價值——能被記住、願意再來,並願意分享的那一刻。

- 在地提供素材:土地、文化、生活方式、本地居民的故事,這些是根基。

- 外部帶來專業:醫療、教育、心理、運動、藝術、設計等知識,補足專業的深度。

- 旅客成為共創者:不只是消費者,而是透過參與,把使用中的行為、感受、互動轉化為價值。

- 共同設計體驗:把兩邊的特色融合,轉化成旅客能「做得到、玩得進去、帶得走」的體驗。

這樣的跨域合作,能帶來價值共創的結果,也就是透過參與的當下,感受到價值與意義。例如:一場親子修復活動,不只是把家庭拉到野外去體驗活動,而是應該要將任務結合到森林生態,讓親子在生態環境互動體驗,透過彼此扶持而創造連結與回憶。這樣,旅客才會感受到:「這就是只有在這裡,才有的體驗」。

提供一些發想的案例:如何透過跨域合作與價值共創為地方帶來永續新體驗

- 主題樂園的一日喘息家庭圓夢之旅

- 在地:樂園場域、在地志工文化

- 專業:長照與醫療,提供復能與陪伴

- 融合:不只是「來玩樂園」,而是完成一個「跨世代的圓夢行動」,讓家庭把愛與支持化成值得回味的價值

- 在古道秘境探索你的身心舒壓方式

- 在地:自然山林步道、生態環境

- 專業:心理師、運動教練,導入正念與身心平衡

- 融合:不是單純健行,而是引導 Z 世代學會「與自己相處」與「調適壓力」,帶走一份能延續的健康資源

- 探詢大自然的親子關係修復

- 在地:森林、溪流等自然場域

- 專業:家庭教育或輔導專業,設計任務式體驗

- 融合:不只是玩樂,而是在「溝通 → 合作 → 成就」的過程中,修復關係、延續永續體驗

- 穿梭古老小鎮的跑酷挑戰

- 在地:小鎮街區、歷史巷弄

- 專業:運動安全設計,把跑酷轉化為大眾可參與的活動

- 融合:運動不是炫技,而是讓人透過動態挑戰感受「小鎮肌理與文化」,把街區變成活的文化舞台

👉 小結:

永續旅行要創造的價值,不是一次性的娛樂,而是能觸動人心的高峰時刻與結尾記憶。 當這些價值建立在「在地特色 × 跨域共創」的基礎上,旅行就能從一段體驗,轉化為地方與旅人共同的永續實踐。

總結:把「一次旅行」變成「長久同行」

彼得.杜拉克說過:「企業的目的只有一個:創造顧客。」克里斯汀生也提醒我們,人們不是單純購買產品,而是「雇用」它來完成任務。放回永續旅行的語境,關鍵是讓每一次旅行都能替旅人完成一個有意義的任務,並同時成為地方可持續發展的經濟引擎。

永續不是附加的道德規訓,而是一個能自我運轉的在地系統:旅人付費的不只是景點,而是被妥善設計、可被再次選擇的永續價值;這筆收入再反哺環境維護、文化傳承、人才培育與產業升級,形成「體驗→收益→再投資→更好體驗」的正向循環。

因此,景點要用品牌思維自我聚焦:不要「什麼都要有」,而是清楚回答「為誰而做、為何被記得」。而品牌主張必須透過服務設計落地成旅客旅程:行前精準點亮動機,行中設計高峰與溫暖結尾(峰終定律),行後留下可帶走的延續物,讓記憶轉為再訪與推薦,進一步放大經濟效益。

同時,也要務實面對台灣的條件:僅靠自然或單一文化很難撐起「非來不可」,要求在地團隊立刻長出全新專業也不切實際。但這不是要我們去堆砌噱頭,而是跨域合作下的價值共創——讓土地與故事,與醫療、教育、運動、設計等專業深度嵌合;讓旅人在參與中完成自己的任務,也為地方留下可見的改變。