摘要

在ESG的趨勢推動下,商業創新與變革已成為現今企業管理的顯學。不論是為了追求永續發展的成效、品牌領先市場、讓顧客感到新鮮、吸引股東投資,公司都不能避免創新。不過我們曾經遇過一些客戶,過去在推動創新時,發生大量超支、超時、做不完、做不出成效的案例,導致公司內部不太相信創新、也不太願意嘗試創新。

如果你正面臨上述的衝突,一方面認為公司不能一直吃老本、必須推動ESG創新發展、商品開發、導入數位系統等創新作為,但另一方面又擔心做不好、成為公司在一個失敗案例,那邀請你閱讀本文,讓你對創新不再擔心。

本文以「超級專案管理」一書為基礎,歸納出作者在分析16,000多個專案後所提出的失敗原因以及建議的策略;接著,我從過去的顧問經驗,挑出5個服務設計工具組,說明書中所提到的策略能如何轉變為可操作的手段,希望提升你的信心,願意踏上創新的旅程。

當然,如果你是服務設計顧問或對服務設計有興趣的夥伴,也歡迎閱讀本文,從專案管理的角度一起來看服務設計工具的價值。

關鍵字:專案管理、服務設計、OKR、利害關係人、MVP、巨型專案管理

其實你不孤單,高達99.5%的創新專案都不成功

「超級專案管理(Big Things Get Done」的作者Bent Flyvbjerg(傅以斌)是牛津大學賽德商學院榮譽教授,曾被KPMG譽為「全球最頂尖的巨型專案專家」。長年研究巨型專案管理,累積上萬個專案執行數據資料庫,並用這些資料輔導一百多項造價十億美元以上的專案突破難關。

在這些研究與專案執行的背後,他發現有47.0%的專案符合預算(但超時)、8.5%同時符合預算與時間表(但無法達到預期效益),只有0.5%同時符合預算、時程與預期效益(如下圖所示);這也意味著,有高達99.5%的專案都不算成功,要麻就是爆預算、進度嚴重落後、無法完成專案,要嘛就是專案完成,但最終成果沒有人使用、沒有人買等效益不彰的問題。

(來源:超級專案管理, Bent Flyvbjerg)

你可能會想,這本書所分析的專案,大多是大型工程案,諸如高鐵、大型商場、高速公路、核能發電廠,那這跟創新有什麼關係呢?事實上,作者提到在他的觀察中,專案不論領域、規模,只要這個任務對你或公司而言,是新的、是陌生的,不是日常例行工作或經常接觸的業務,就有很高的機率發生上述管理不當的狀況。例如,為新家規劃空間與裝潢(裝潢就是一個經常爆預算、超時的案例啊!),為公司拓展陌生且全新的市場與服務。以大家耳熟能詳「數位轉型」專案來說,近幾年不論哪個產業、公司規模大小,都在嘗試將數位工具導入到公司內部、服務或商品;然而,就是這樣一個重要且幾乎大家都在做的的企業轉型策略,卻在作者的研究中,排在專案管理失敗類型的第五名,超支的比例達到18%,且平均超支為447%!

總而言之,創新對於公司的生存與競爭優勢不僅重要,更是你會經常接觸的任務。而這些創新的任務,從研究看來,多數都會面對胎死腹中、無法收尾、或成效不彰的挑戰,實在是急需克服的挑戰。好在「超級專案管理」的書中做了很詳細的分析,從上千個專案及學術理論分析歸納專案失敗的原因、共同問題與對策。以下來分享我所歸納的重點吧!

脫韁、難以執行、無法發揮效益,常常不是專案管理問題,而是欠缺實務經驗的前期規劃

在進入問題分析前,先看一下「日常的專案」與「創新專案」的差異。想想看,如果你是一位資深行銷人員,每一季你都需要啟動公司產品促銷活動的專案。在經歷3-4年的專案經驗後,你很清楚專案每一個細節該怎麼安排,包含:決策需要多久、老闆需要哪些資訊、哪些關鍵任務需要預留時間、你的最佳團隊在哪邊,才能趕上促銷活動及有效控管行銷預算。因此,你的豐富實務經驗,能為專案規劃出非常具體的計畫,再搭配調度有序的執行過程,專案自然具備相當大的成功率。

然而,有一天,老闆突發奇想,想要以AI為主題來規劃新的行銷方案,這時如果你不了解AI、沒有太多應用的經驗,應該在規劃時,是否會感到沒有把握?以專案時程來說,你可能就不太清楚程式開發需要多久;更遑論要找誰來開發、該怎麼確保AI產出品質、會不會有法律或客訴等問題。但是,面對老闆的壓力,你需要快速生出計畫、趕快行動;於是,你選擇上網看一下資料,並根據過往行銷方案經驗加一些時間與預算,然後就趕緊湊一下人、簽合約、展開計畫行動。這時就有很高的機率在執行時,原本沒有預期的問題逐一出現,如:工程師突然發現行銷規劃規模太大根本做不出來、行銷人員看到AI成果時才發現不符預期、甚至還發現AI生成的功能會有法律智財問題,使得專案嚴重超支、無法管理,也讓參與人感到沮喪、不知所措。

上述「日常專案」跟「創新專案」的比較,就可以看到基於實務經驗的規劃,才能執行專案管理;憑空想像的規劃,根本無從管理。因此,面對創新的專案,超級專案管理的作者認為規劃者必須落實「慢思快行」,而不是一昧強調「行動至上」(行動的重要,但要用正確的態度來推行,下段會說!)。在他的調查中,專案管理失敗有很大一部分的比例都肇因於「前期規劃」過於樂觀、缺乏實務經驗的考量,導致專案的初始架構就錯了。接著,在專案執行時,大部分的專案管理者與執行者又會因為時程壓力、不願意接受失敗、外界輿論等因素,持續做出錯誤判斷,最後錯誤就像滾雪球般的越滾越大,難以收拾。以下列出書中提到缺乏實務經驗的專案規劃特徵(你可以對照看看,有沒有似曾相似的感覺!):

缺乏實務經驗,導致專案失控、失敗、無法管理的原因

- 沒有先規劃短期可達到的成果(想要一次就做到偉大的成果):傳統專案的執行與管理多數採取瀑布式流程,一個步驟完成然後再接著下一個步驟。然而,在一個相對陌生的專案,如果管理者、專案團隊、利害關係人對於成果的共識還不夠清晰,遲遲無法掌握最終成果樣貌,這時瀑布式流程就有很高的失敗風險。因為專案成果要到接近開發完成才能檢視,這時很有可能發生被長官推翻、沒有回應原本需求、無法符合使用者的需求、跟原系統衝突等狀況,以致專案需要打掉重練。

- 引用不當的經驗,導致專案規劃時錯估情勢(自己的一廂情願):上面的狀況是刻意為之。但有一種狀況,卻是「無知」而產生問題。多數人在規劃創新專案時,通常會基於某個類似經驗,然後加減調整。這時,規劃的成功關鍵就關乎「有沒有找到對的經驗」;換句話說,如果你錯估情勢、一廂情願以為自己的經驗可以參考,就很有可能發生低估實際所需的成本、時程等狀況。在超級專案管理的書中就提到,有一位早期曾擔任雜誌編輯的知名作家,在第一次規劃出書時,憑藉雜誌編輯經驗,依照預期的頁數、文字數等,草擬出時程;但在撰寫時,卻遇到遲遲無法完成的狀況,而最後完成出版比原定計劃延遲了5-7年之久。事實上,在撰稿過程,他一直很不願意面對進度落後的事實,直到他遇到另一位作家前輩,才發現雜誌的經驗不能套用到書籍,而他目前的進度應該算剛剛好。這使他逐漸釋懷,能靜下心完成出版。這個故事反映出,如果引用錯誤的經驗作為專案時程的定錨依據,就很可能錯估、並發生不可能管理的狀況。

- 想到要做「什麼」,卻沒探討「為什麼」要做(沒檢視核心需求或問題):相信在大部分人的生活中,大腦三不五時都會迸出一些新想法。事實上,大腦在遇到狀況會立即有反應、產生新想法,是人類的生存本能,例如:餓了會要找東西吃、看到危險會躲開。這種直覺性思考能幫助人們解決日常所遇到的諸多狀況。但是這樣的本能,若發生在商業重要決策,就會衍生「為做而做」的諸多問題。例如,我曾經協助一個客戶去分析內部數位系統使用效益不彰的原因。我們在經過調查後就發現系統中有很多類似功能,卻分散在不同系統的地方,而有這樣的狀況是因為不同單位在提出開發需求時,鮮少思考是否值得、別的單位有沒有類似需求、做出來後要用在哪裡、是否要跟別的單位整合,以致整個系統疊床架屋、欠缺整合。此外,許多當時開發功能的管理者也提到,因為缺乏目標跟核心問題,專案過程常陷入「大家說的都對、決策反反覆覆、專案無法推進」的窘境,結果只好草草結案,無法驗收效益。

- 沒有為團隊組合規劃能激勵協作的機制(忽略合作夥伴彼此間的影響):籌組團隊時,我們可能想說跟各個夥伴洽談好合作條件就沒問題。但如果沒有為合作夥伴彼此間的協作,設計適合的機制,如激勵方式、檔案交接與管理等,就可能在執行過程,發生衝突、權責分不清、重工等問題,造成專案無法順利推動。

- 沒有先規劃短期可達到的成果(想要一次就做到偉大的成果):傳統專案的執行與管理多數採取瀑布式流程,一個步驟完成然後再接著下一個步驟。然而,在一個相對陌生的專案,如果管理者、專案團隊、利害關係人對於成果的共識還不夠清晰,遲遲無法掌握最終成果樣貌,這時瀑布式流程就有很高的失敗風險。因為專案成果要到接近開發完成才能檢視,這時很有可能發生被長官推翻、沒有回應原本需求、無法符合使用者的需求、跟原系統衝突等狀況,以致專案需要打掉重練。

4個服務設計工具組,幫你形塑創新專案管理的重要元素

事實上「行動至上」的理念沒有錯,但是行動必須奠基在經驗、實務、可信的數據、具參考性的預估,才能提升行動的成功率。而書中所倡導的「規劃」,不是坐在在辦公桌上做PPT、EXL、寫計畫書等紙上作業的傳統做法,而是運用「實驗型」的行動,為專案規劃累積執行的經驗、找到合適的管理方式。由於書中比較少提到具體的作法或可應用的工具,因此我根據書中所倡議的觀念,提供以下五個在實務工作中可運用的服務設計工具組。

工具組一:5個why、設計洞見、OKR (Objective & Key result)

回應書中的觀念:問為什麼、從右到左、以終為始

書中有一個很重要的提醒:「計畫本身不是目標,計畫是達成目標的手段」,就是在強調不要為了計畫而做計畫,必須知道「為什麼要做」、「為什麼而做」,並訂出清晰的目標與預期效益。這意味著如果你心中有興起創新的念頭,或是老闆或其他單位期望你能提出創新提案,那第一步不是去看老闆或其他單位的建議方向(如導入AI、導入數位系統),而是應該先與專案團隊一起釐清問題與訂出目標。

在服務設計專案中,非常注重從「問問題」開始。這個問題不是「要做什麼」,而是要透過多個提問找出「值得解決的問題」。就如前面所提,大腦習於直覺思考,看到表面現象就會反射新想法,卻沒有意識到這些現象可能只是問題的冰山一角。因此,在服務設計中,會運用一些工具來幫助服務設計師挖掘出核心的問題;當你看到一個值得解決的問題時,就會像想到絕佳點子一樣,心中會有「啊哈」的興奮感。以下將分享3個經常被用來找問題與定目標的工具,提供專案規劃與管理的應用參考。

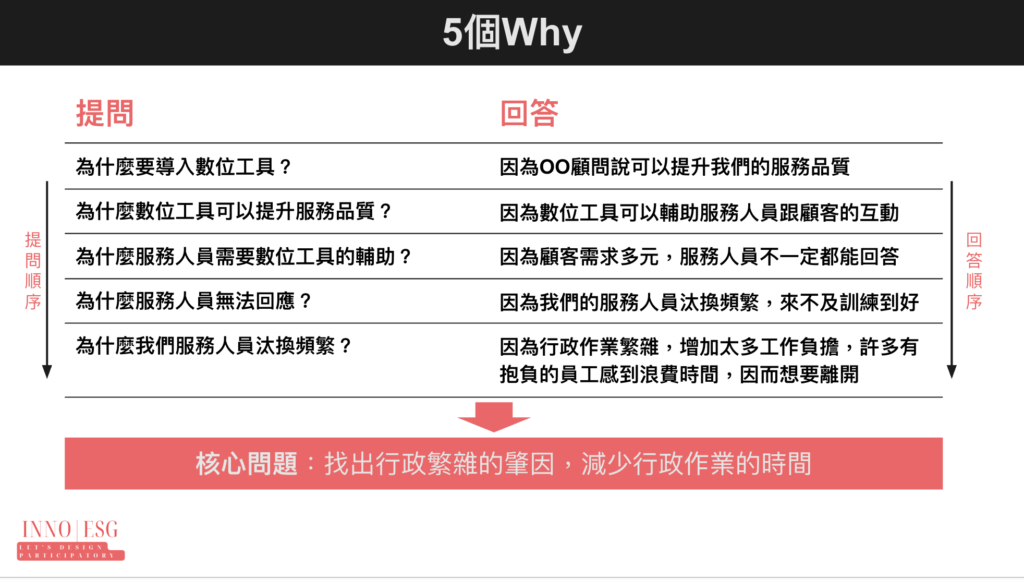

5個why的概念,顧名思義就是針對一個狀況,要提出至少5次以上的問答,例如:為什麼會發生OOO?為什麼OOO會不開心?為什麼這樣操作會有風險?透過一連串的「為什麼」,能幫助你挑戰現狀、挖掘出問題的本質。下圖提供一個過去專案所遇到的真實案例,我們如何透過5個why的問答,協助客戶找出核心問題。

從上述案例,可以看到後來的問題與原先要導入數位工具的命題已經不一樣。如果以第一個回答來看,數位工具要提升服務品質,那這個題目非常大;若數位工具是奠基在這個基礎,在發展時,凡跟「服務品質」有關的議題,就會全部被倒過來,造成系統過於龐雜;此外,如果沒有找出品質改善的癥結點,則要怎麼改都可以,就會造成每個人說的都對,無法做出決策。相對的,當問題問到最後一個的時候,數位工具所要解決的問題就相對單純;而專案也能訂出清楚的步驟:先梳理行政流程,簡化任務;接著,再評估是否要導入數位工具來加速行政作業時間。這時如果真的要發展數位工具,相信團隊都會很清楚目標就是要提升行政效率,減少行政投入的時間。而若是在發展過程,又有人突然想說要在系統加什麼什麼功能,就可以從效率與時間來評估是否值得投入,而不會造成多頭馬車。

備註一下,如果你不好意思用上面這麼多的問題去問老闆或其他主管,那可以先從問自己開始,把問題逐一寫下,並先依照自己所知道的自問自答,然後再去跟別人互動,驗證自己所猜測的答案或找出無法回答的問題。這樣也可以讓別人覺得你有所準備,而願意提供更多的回覆。

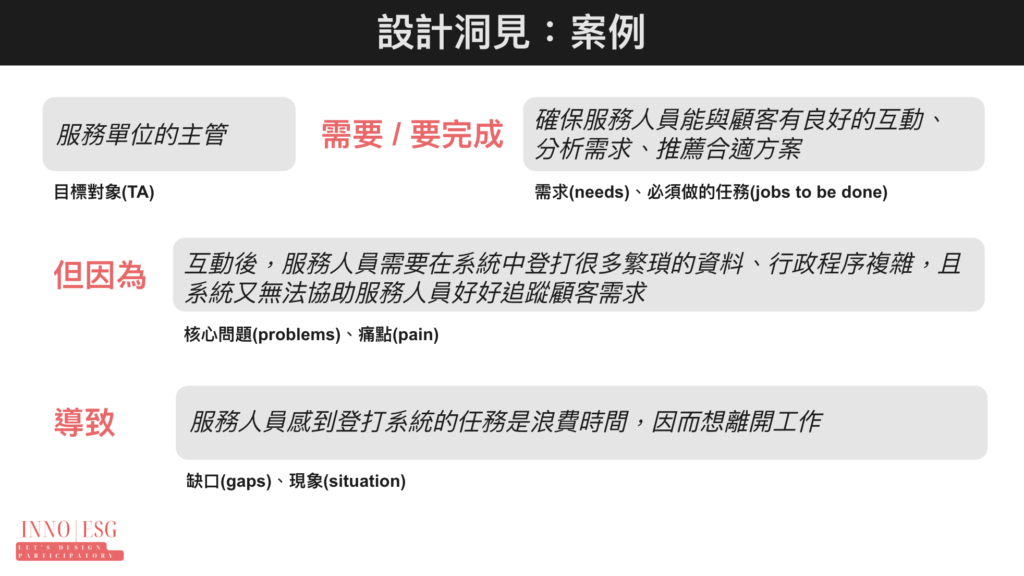

設計洞見是用來確立創新專案的「目標對象(WHO)」及其需求與痛點。而在專案規劃與管理中,我會用此概念去探索對專案有影響者的需求,如老闆、其他部門的主管、顧客等等,並收斂他們支持專案的理由。一個設計洞見通常會包含三大元素:

- 目標對象:這次創新的對象,可以是一個人(如你的老闆)、一個單位(如公司的其他部門、供應商)、一個群體(如很愛展現自己的退休熟齡者)

- 需求:這次創新所要回應的議題,可以是某個商業績效、要完成的任務、日常生活行為

- 痛點:該對象無法滿足需求的原因

在搜集上述元素後,你可以用以下句型來彙整出設計洞見

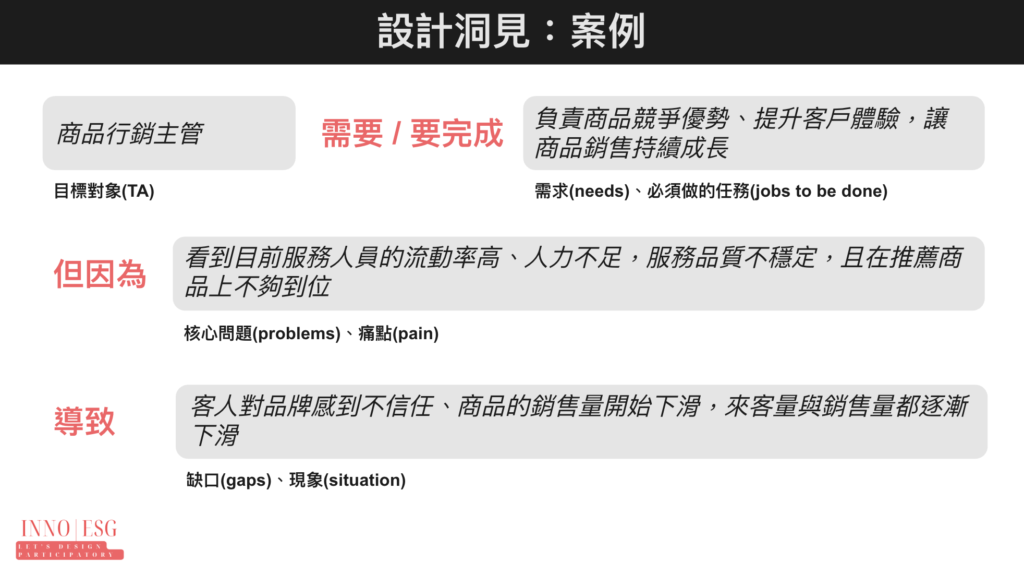

要注意的是,創新專案通常會跟多個單位有關,會涉及多元的對象與問題,因此建議在做專案規劃時,你可以搜集3-4個設計洞見。延續上述服務品質的案例,在這個專案中可能就涉及服務單位主管與商品行銷主管之需求,因此就可以彙整出2個設計洞見。

範例一

範例二

當你對關係人的需求問題有所掌握,自然就能爭取他們對創新專案的支持。此外,以設計洞見為基礎,也能幫助你與團隊釐清創新所要服務的對象及其問題,避免專案管理過程,因為忽略某些重要人士的需求而無法執行,或後續無法有效益。

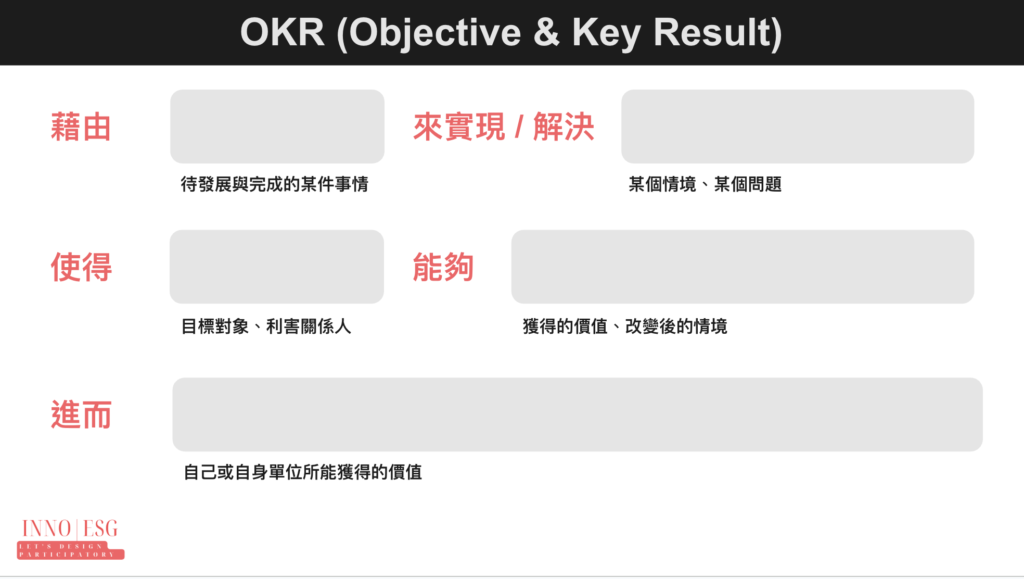

OKR是目標(Objective)與關鍵成果(Key Result)的縮寫,是幫助你與夥伴清楚掌握專案所要達到目標與關鍵成果,並將心力聚焦在目標與關鍵成果的達成,擺脫不必要的繁瑣雜事或甚至是原訂的KPI。其中,所謂的「目標」,是指能讓參與者都專案落實所要帶來的影響力,感到期待且興奮,能驅動參與投入的動力。因此,在描述目標時,要盡可能的帶到「預計要完成的事務、落實的影響力、帶來的改變、單位能從中獲得的成就」(參考下圖的句型)。而關鍵成果則是回應目標所提出可衡量的依據。

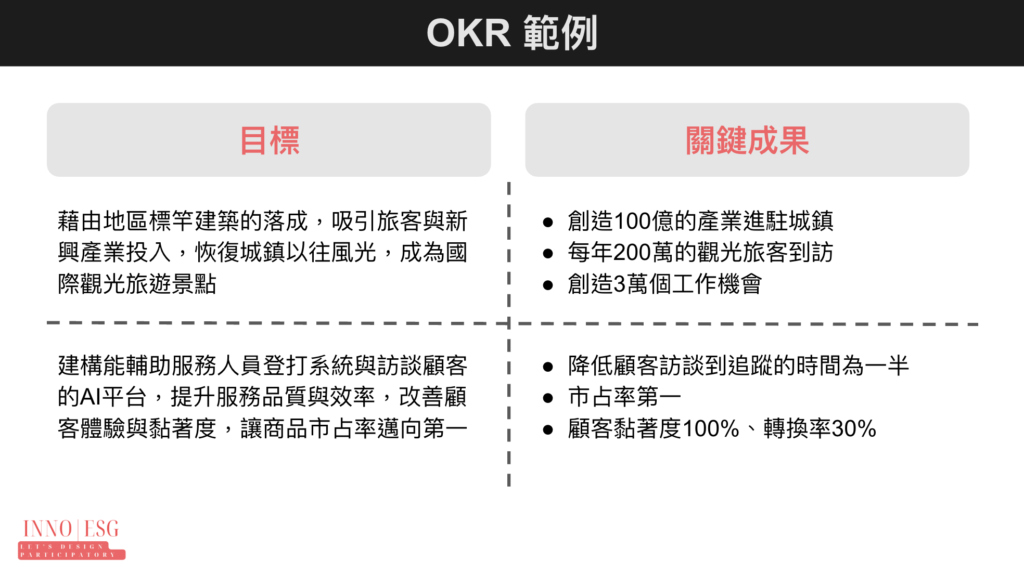

以巨型專案管理一書的畢爾包古根漢美術館為例,建築師 蓋瑞在接受到政府對政府想改造舊廠房的需求時,他先問為什麼、了解背後的洞見,接著就重新梳理出新的目標:「藉由地區標竿建築的落成,吸引旅客與新興產業投入,恢復城鎮以往風光,成為國際觀光旅遊景點」。蓋瑞知道政府所想要的不是一個建築,而是創造城鎮的繁榮,因此他跳脫框架,並提出不同的解決方案;後來,不僅獲得認同,畢爾包古根漢美術館更成功帶來原本期待的效益。

因此,延續上述5個Why的結果,你可以嘗試與老闆、其他主管、夥伴進一步擬定專案所要達成的目標與關鍵成果,像是「建構AI系統輔佐服務人員的新工作型態,提升服務品質與效率,改善顧客體驗與黏著度,讓我們的商品市占率第一」、「清楚掌握產業AI導入趨勢,讓跨部門團隊建構AI導入發展藍圖,使公司商品在三年內成為產業標竿」(相關關鍵成果舉例可見下表)。

透過上述目標與關鍵成果的設定,就可以幫助你跟公司,清楚的瞭解為什麼、為什麼而做,而不會花費心力討論不必要的規格或KPI,且在專案執行過程,也可以因著目標設定清楚而能彈性調整原本規劃但後來不重要的工作。

工具組二:利害關係人地圖、角色設計

回應書中的觀念:齊心協力的有機體、廣結善緣、維持良好關係

有時專案的失敗、超支,不是因為專業不夠、解決方案做不出來,而是受到有心人的阻攔或是專案團隊的合作衝突所衍生的問題。因此,作者強調專案管理者必須「廣結善緣」,並建立「齊心協力」的團隊。在書中所提到的英國希斯洛第五航廈的建造過程,專案管理者不僅貼心的考慮政府、乘客之需求,提早確立營造時程(避免工程太久,造成民怨而被檢討及停工),更顧慮到專案中不同團隊的利害關係,而規劃了有助協作的合約條款,建構非常具有向心力的團隊,一起在預算與時程達成目標。

「價值共創」是服務設計中很重要的觀念,也是稱之為「設計」的重要標的;所謂價值共創是指不同關係人能透過互動與合作,為彼此創造價值,而設計的工作就是在達成這個方向。例如,設計電商APP,不僅要讓消費者便利,也有考慮賣家的感受;設計產品零件時,若能考慮零件的易拆性,就能同時滿足使用者更換零件需求,也能讓供應端從零件更新獲得持續性收益。因此,在服務設計專案中,我們會使用「利害關係人地圖」,盤點跟服務有關的人、分析彼此重視的利益,藉此規劃他們參與的角色、方式與介面,以確保「價值共創」會如期發生。以下分享,如何運用利害關係人地圖的工具,來協助創新專案的規劃,事先掌握重要夥伴的利害關係,並規劃他們參與專案的方式。

利害關係人地圖角色設計

利害關係人地圖在服務設計專案中,是為了解整個服務流程會有哪些影響者,使服務設計師能掌握他們的期待與需求,進而設計出能實現價值共創的成果。相同的,在創新專案中,為了吸引及爭取重要關係人的參與及支持,你也可以用利害關係人地圖的觀念,找出他們與專案的利害關係、以及他們能如何參與及從中獲益。例如:讓他們接到能升任的任務、能有效提出意見的方式、獲得表現、受到主管賞識、累積到部門KPI等。這樣在創新專案的執行過程,就能降低關係人抵抗、不參與、不支持或無法貢獻的阻礙。

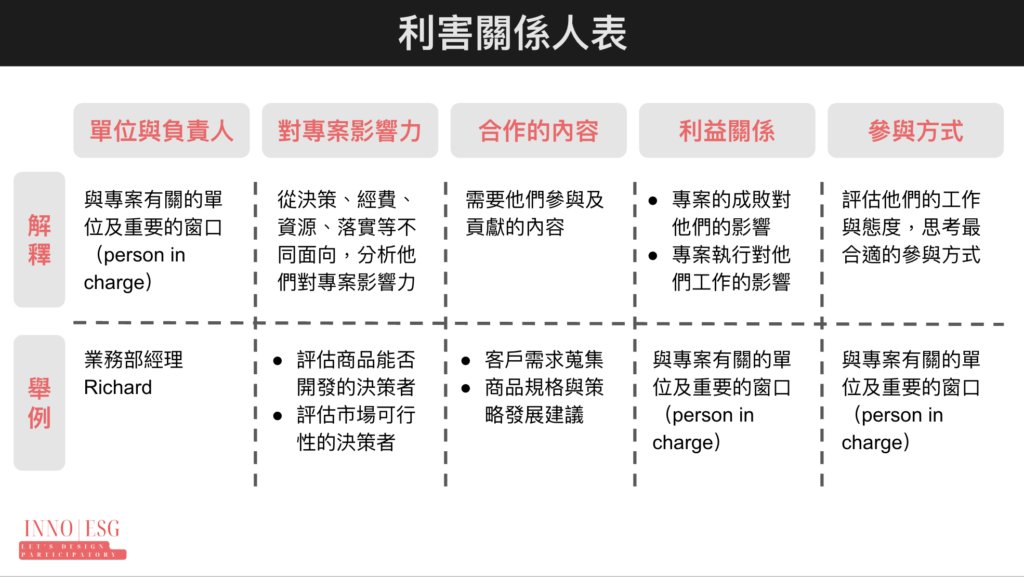

因此,你在專案規劃時,可以會運用下表,盤點利害關係人的資訊,包含:誰、對專案的影響力、合作的內容、利害關係(或衝突),及適合的參與方式,藉此找出能讓利害關係人願意一起合作的機制。

在盤點出利害關係人後,為了讓專案管理人或核心團隊清楚掌握每個關係人的參與原因,你可以使用「角色設計」的工具。在這邊特別建議用「白話文」的方式來陳述每個角色,或甚至連結電影、小說、漫畫之角色,以比喻方式來詮釋該角色。例如,過去我們在規劃一個專案時,就發現老闆非常相信某個人,他的意見能左右專案的走向,若他沒有參與決策,很可能會無法拍板,或後續整個翻盤;另一方面,因為他的時程很滿,沒有時間執行產出的任務。因此,專案管理者就很可愛的將他命名為「吉祥物」,大家就知道專案過程不會指派他任何任務,但必須在專案規劃時,就訂出重要會議,並按在他的行事曆,以確保他會出席,有效協助決策與溝通。

工具組三:標竿案例分析、專家共創

回應書中的觀念:實踐的智慧、要搜集外部觀點、提升預測的精準度

專案的執行與管理,不能只有空泛的想法,卻欠缺實務的經驗。書中提到幾個失敗的案例,大部分都不是過程做錯什麼,而是實務經驗不足導致一開始規劃就錯。因此,作者主張在專案規劃是要奠基在「實踐的智慧」,不要一昧孤行。尤其是在分析上千個專案後,作者發現無論專案有多麼特別,都一定有類似的專案及專業可參考;也就是說,對你來說的創新,可能在某程度來說,是其他人的例行工作。所以,專案規劃者應嘗試找到共同之處,以尋求專家協助,找尋適合的專家、尋求專業觀點與了解實務經驗,將能更精準的預估專案適合的執行方式、所需的時程、工作與經費,同時也能大幅提升專案的成功率與成效。

事實上,在服務設計領域,我們常說服務設計師就是「交響樂的指揮家」或「導演」;這意思是說,服務設計不一要擅長每個專業、每個工作,但必須了解怎麼合理的串接不同服務與利害關係人,讓不同領域或單位可以合作無間,提供無縫接軌的服務。因此,服務設計在推動時,我們常須跳出專案,從要解決的問題去找案例、找專家、找有實務經驗的夥伴,合作發展可解決問題、且可執行的作法。以下三個工具,是服務設計過程,為了尋找實務作法與經驗,所經常會使用的工具。

在創新專案的初始階段,你是否曾聽過老闆或其他主管很驕傲的說「我們的專案將是突破式創新、會領先產業,沒有案例可循,我們要一起開展全新的領域」。然而,回到人性與產業,其實很少有全新的需求或突然出現的全新商業模式(通常是早已發生、早有類似商模,只是我們還不知道);因此,為了驗證需求的真實性與創新作法的可行性,在服務設計的專案常會先跳出特定領域的脈絡,用類似的關鍵字去尋找其他領域的標竿案例,看看是否有其他產業在解決類似的議題。

舉例來說,我曾經參與一個專案,目標是要在高齡輔助治療的領域,發展能讓照顧者在家裏也能輕鬆與長輩互動的創新工具。在這個領域,我們當時確實發現沒有類似的案例可循;但跳出高齡輔助治療這個領域,從照顧者會遇到「長輩不順從、家裡操作麻煩、沒有器具、很無聊」等困難、問題、需求,就會發現原來兒童、青少年等領域,都早有類似的方案可以依循,且設計上都能看出固定的模式。於是,基於這些案例的分析,專案團隊就逐漸能擘劃出清晰的方向,而且因為這些案例都已被實證過,在執行時也較不會受到質疑。

從上述的描述,可以發現標竿案例的蒐集,不一定需要跟你的創新專案脈絡相同,也不用到商業分析的細節程度。下圖的模板與操作步驟,是我們過去在找標竿案例的操作方式,提供參考。首先,標竿案例在尋找時,重點在於從問題或需求的共同性開始。你可以從最前面的設計洞見、目標等產出結果,去掉領域的內容後,萃取出可能在別的領域也會有的關鍵字。接著,篩選出好的案例,最好有圖示、有亮點、有結果、有影響力;這樣的案例比較能說服人,讓人覺得信服。最後,在分析案例時,嘗試找出值得採納及應用的模式,並以「我們是否能…..解決這個問題」的陳述語句呈現你所看到的案例重點,刺激專案團隊找出更可行的創新專案規劃。

當然,單純只參考標竿案例,在實務經驗的累積仍有不足。為此,在服務設計專案,常會用的方法是「專家共創」:意思是邀請曾處理類似困難、需求、問題之專家(如果能找到標竿案例的操作者、關係人就更為直接)分享過去的作法、執行的重點、要注意的風險等,並針對創新專案共創出可執行的方案。例如,延續上述標竿案例,先前我們團隊在進行高齡輔助治療的專案時,因為這個議題都沒有經驗,更遑論找到有用的創新作法;因此,當我們從兒童、青少年等領域之標竿案例,找到結合飲食、玩樂等認知訓練方向的案例時,就開始去尋找認知訓練及製作食物的專家,並安排共創討論,引導不同專家基於過去的經驗,一起幫助我們思考可行的新做法。在透過不同領域的專家共創,我們發展出對高齡失智輔助治療的全新作法,且由於在探討作法時,都夾雜大量的實務經驗與風險考量之討論,因此專案團隊對新做法與規劃有有相當大的信心。

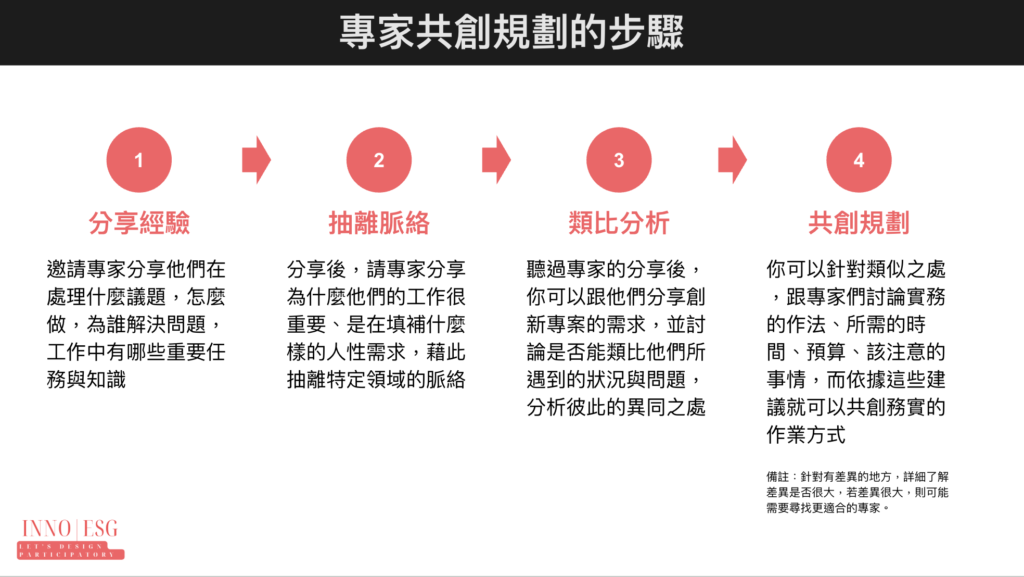

因此,在面對創新專案,你與團隊可以運用以下步驟跟專家共創:

在此提醒,為創新專案尋找專家進場,不一定能一次就找到;以我的經驗來說,通常會找2-3次,才會逐漸收斂到方向,而判斷上,通常是專家跟你在討論中,對於相同之處會感到相當契合,少部分的相異之處也只需做一些調整即可。因此,如果你真的找到這樣的專家,建議在預算及專家時間可配合的情況,直接請他擔任專案的顧問或執行,以確保專案執行時不會走偏。

工具組四:MVP (minimum viable product),以實驗找出細緻且適用的管理方式

回應書中的觀念:重複是學習之母,經驗是實踐的智慧

回想一下,你從小到大,不論哪一件事情,第一次就能成功的機率有多高?作者在書中提到,人們在嘗試新的事情時,很少一次就做對,但人類善於摸索、學習與改進。因此,作者建議,一個好的專案規劃者應該要配合人類「擅長摸索與改進」的本性,安排機制與任務讓專案人員有機會經歷全部的過程、反覆嘗試、從做中學,一遍一遍提升成功機率。更精確的說,若有新作法、創新方案,應該盡可能用不同方式,摹擬最終成果、反覆演練、讓所有人都能看到、驗證、辯證、提出調整建議,才能讓專案落地執行。例如,書中提到的皮克斯,在電影開始製作前,要經歷8次的劇本迭代,從12頁大綱、繪製故事版、加入簡單音效、簡易的影片等過程,讓團隊能搜集不同人的意見,找到故事的感動之處、邏輯性與吸引人看的亮點;古根漢美術館的設計與落實過程,也是透過蓋瑞從手繪稿、電腦3D等方式,將所有零件繪製出來,確保每個工法都能做,才開始展開,就可以精準算出預算跟時程。

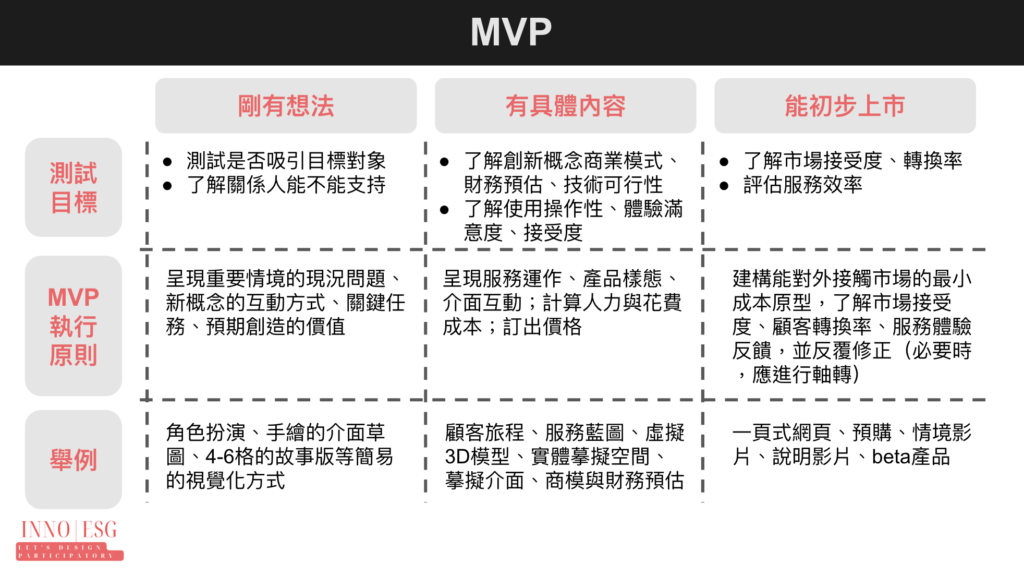

在服務設計有一個很類似的觀念,稱之為MVP (minimum viable product)。傳統上,創新是以瀑布式思考,沒有設定好問題就不會進入發展,沒有做好產品就不會進入測試;但是,MVP的概念強調服務設計師應該盡快用最小成本將「完整功能」的原型打造出來,進行測試,確保所有人都理解、符合需求,避免最後翻盤。就如下圖,以「車子設計」的創新專案為例,與其一個一個零件的打造,到最後才去測試新車是否符合需求,更好的方式是用最小成本快速做出可移動的車子,進行測試,了解使用者的期待與痛點,逐漸優化出具市場性的車子。而且,透過完整功能的測試,也能提早讓專案合作團隊看到最終成果,判斷是否可以配合執行,避免利害關係人在最終階段推翻所有設計成果。

(來源:https://www.linkedin.com/pulse/mvp-bike-car-fred-voorhorst/)

這樣的作法應用在專案管理時,可以有效管理大家的期待,讓老闆、主管、或其他夥伴很快的看到整體成果,而不是到最後產品或成果做出來才發現與預期不合,推翻前面所有的努力;此外,當專案的合作團隊能透過MVP逐漸理解新的概念與作法時,就可以提早預備所需的資源、能力、功能等,降低準備不足而失敗的風險。由於MVP的工具很多類型,且在不同階段有不同的作法,因此在下圖,我將創新專案分為「剛有想法、有具體內容、能初步上市」之三大階段,並分別說明測試的目標及可操作的MVP形式。

結語

創新對於公司永續發展極為重要,其影響範圍可以反應在品牌對外溝通、市場競爭力、或是股價上升。不過,就如巨型專案管理的作者所說,成功的專案必須「速戰速決」,絕不拖拖拉拉、歹戲拖棚,否則很容易超時、超支或甚至胎死腹中;而要能達到速戰速決的目標,其關鍵就在前期有妥善且務實的規劃;這也就是作者在書中反覆強調的「慢思快行」。在本文章,歸納了書中所提到的幾個缺乏實務經驗的規劃,包含報喜不報憂、引用不檔的經驗、不知道為什麼而做、沒有齊心的協作團隊、欠缺反覆迭代成果的機會,並從服務設計的經驗,提供專案管理策略上所能應用的工具及作法。希望能為你在規劃類似的創新專案時,提供可參考的範例,讓你在創新的推動上更為有跡可循。