摘要

當企業談論永續發展時,為什麼總是離不開「創新」?ESG 又為何不只是善意倡議,而是一場深刻影響商業模式、組織文化與治理邏輯的轉型浪潮?對企業董事、高階主管、策略長、創新負責人,乃至永續部門領導者來說,這些變化究竟意味著什麼?你又準備好從哪些地方開始改變?

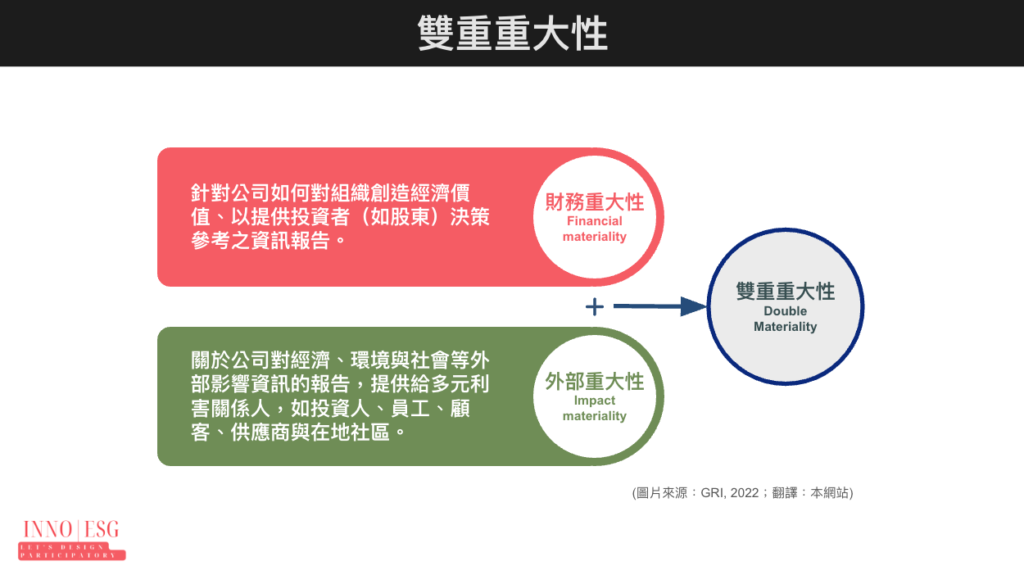

本文從 ESG 與 CSR 的本質差異出發,深入解析 ESG 如何透過「雙重重大性」視角,要求企業不僅要衡量自身對環境與社會的影響,更需辨識這些外部變因對營運與財務的反饋風險。當全球市場逐步走向「利害關係人資本主義」,創新不再只是技術部門的任務,而是企業重塑競爭力、回應市場與政策趨勢的核心機制。

透過 Unilever與 IKEA 等標竿企業的實踐案例,本文將展現組織如何透過開放式協作、循環商模與治理創新,從風險中找出成長動能。如果你正身處於企業轉型、策略制定或推動創新落地的第一線,這篇文章將為你帶來前瞻的系統思維與落地的行動靈感。

ESG為什麼是全球趨勢?

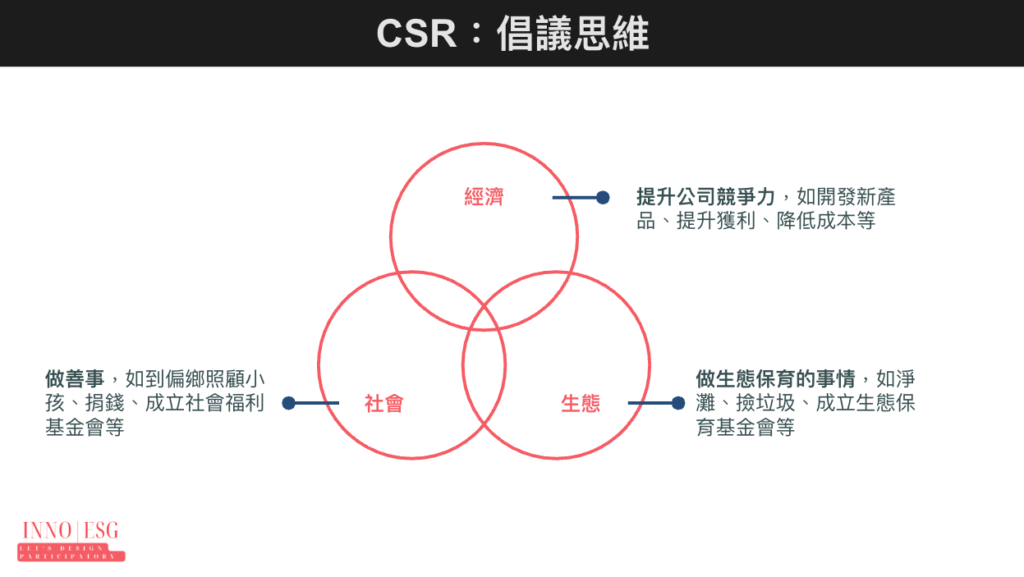

CSR的起源與侷限:品牌公益的時代

企業社會責任(CSR)與 ESG 在理念與實務操作上存在本質性的差異。CSR 概念的起源可追溯至 1950 至 1970 年代,當時全球企業逐漸意識到,除了追求營收與市場擴張,還需承擔對社會與環境的責任。其中,Carroll(1979)提出的企業社會責任金字塔最具代表性,將CSR劃分為經濟責任、法律責任、倫理責任與慈善責任四個層面。這一時期的CSR實踐,多以企業自發性的公益行動為主,而且不一定與其商業核心有關,例如捐款、參與社會服務與環保活動,其主要目的是強化品牌形象與社會好感。然而,這些行為多半缺乏明確的績效衡量標準,與企業的財務成效脫鉤,難以納入經營策略的核心,亦無法直接回應市場與投資人的長期期待。

ESG的興起:永續思維融入企業核心

進入21世紀,全球面臨氣候變遷、社會不平等、資源枯竭與公司治理缺陷等一系列挑戰,這些議題不僅衝擊社會與環境,同時對企業營運與長期發展構成實質風險。在此背景下,金融市場與國際社會對企業永續發展的要求也不斷提升,企業不再能僅以經濟績效自詡,而需全面回應其對環境與社會的外部影響。

2004年,聯合國責任投資原則組織(PRI)與瑞士銀行共同發表《Who Cares Wins》報告(IFC, 2005),首次系統性提出「ESG」(環境、社會與公司治理)概念,強調企業不僅應履行社會責任,更應將永續發展納入經營核心,並透過結構化、數據化的方式衡量其非財務績效,作為評估企業長期價值與風險的重要依據。這一觀點象徵著企業責任從過去以公益為導向的自願性行為,正式邁入制度化與策略性要求的新階段,並逐步成為全球資本市場評價企業永續價值的重要依據。

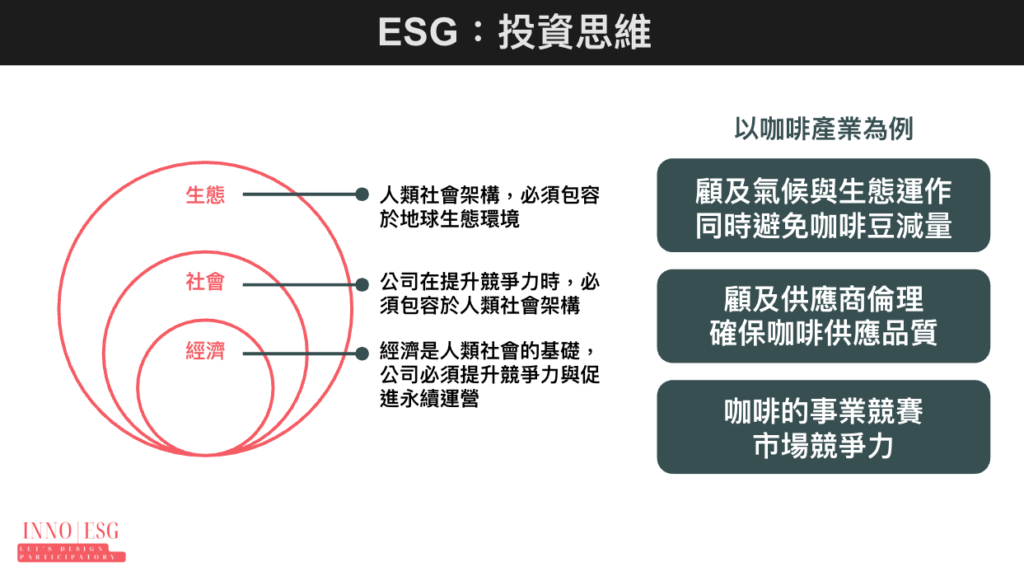

舉例來說,氣候變遷正嚴重衝擊全球咖啡產業,造成主要產區的咖啡豆產量明顯下滑。例如,2023/24年度,越南的咖啡產量因乾旱減少20%,出口量連續第二年下滑10%;印尼則因過量降雨,咖啡產量下降16.5%,出口量減少23%;而巴西的阿拉比卡咖啡產量也預計下滑30%(FAO, 2024;OEC, 2023)。這些變化不僅導致全球咖啡價格波動,也對仰賴咖啡生產維生的農民生計構成威脅。面對這些永續風險,咖啡品牌如果不去積極應對,勢必會帶來營運上的危機,如成本增加、找不到好的咖啡豆貨源、無法管理供應鏈,且也會讓投資人失去信任,無法獲得更多的經濟支持。這時,咖啡品牌就必須將永續發展納入核心營運,包括推動可持續農業實踐、確保咖啡供應商的品質與商業倫理、投資氣候適應技術,並協助農民提升對極端氣候的應變能力,以積極作為來強化其應對永續風險的任性。

ESG成為全球趨勢的關鍵原因:資本市場的驅動,數據導向的永續評估

從上述可見,ESG的快速崛起可說是來自全球資本市場的推動;亦即隨著投資者越來越重視企業的非財務風險與永續表現,市場對於透明、標準化、可比較的績效數據需求大增。這促使企業必須透過系統性揭露與績效管理,回應投資人對風險控管與長期回報的期待。

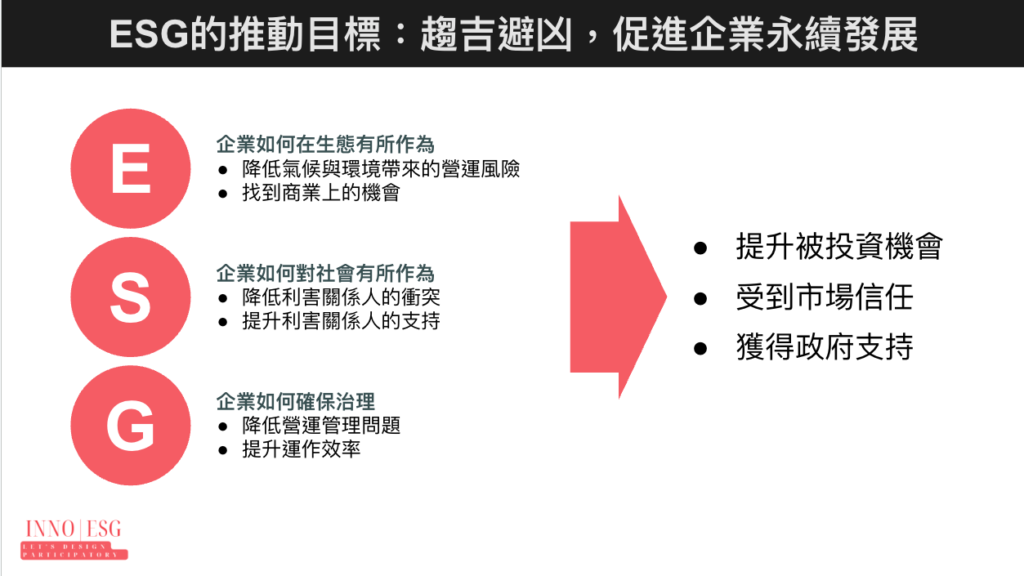

因此,隨著制度與評估機制的逐步成熟,ESG已不僅是一種道德倡議,更成為衡量企業競爭力與未來價值的重要標準。對企業而言,ESG的推動不再只是額外的社會責任,而是攸關資金成本、市場信任與商業模式轉型的核心議題,也意味著全球經濟從「股東資本主義」走向「利害關係人資本主義」的重要轉折。

ESG趨勢下,企業為何需要「創新」?

從雙重重大性視角出發,啟動創新與轉型契機

隨著ESG標準逐步成為全球市場與資本決策的重要依據,企業不能再單純以財務的考量來應對未來發展,因為ESG議題本質上涉及企業營運與社會及環境的雙向連動。也就是說,企業不僅需要衡量自身行為對外部環境與社會的影響,同時也必須正視外部風險如何反過來影響自身財務績效與營運穩定性。這種「雙重重大性」(Double Materiality)的分析視角,要求企業必須超越傳統財務指標,將ESG議題納入風險控管與商業策略設計的考量。

舉例而言,氣候變遷已直接威脅農業、製造與物流產業的原物料供應與成本穩定;數位治理與數據隱私議題則成為科技公司不可忽視的商譽風險;同時,社會不平等與勞動人權議題,若處理不當,將可能引發供應鏈中斷或消費者抵制。然而,若企業能夠前瞻性地洞察這些議題背後的市場轉變,便能在政策趨勢與消費需求變化中,找到創造新商機的契機,例如發展低碳產品、建立道德供應鏈,或推出更具社會價值的服務方案。

換言之,當企業真正採用雙重重大性視角進行風險與機會辨識,便會發現過往單一面向的應對策略已不足以因應當代永續挑戰。企業若欲在ESG趨勢中維持競爭力,創新轉型將成為必要而非可選的行動,唯有透過營運模式、產品服務與治理結構的系統性革新,方能有效控管重大議題帶來的營運風險,同時掌握永續市場的成長機會。

重新理解創新:從永續的全面觀點,驅動組織創新的文化

此外,傳統創新多聚焦於技術突破與營收成長,創新的動能往往局限在研發單位。但在ESG脈絡中,「創新」已被重新定義為企業實踐永續目標的驅動引擎。永續創新(Sustainable Innovation)不只是解決效率問題,更要同時創造環境正效益與社會價值,促使企業轉型為對未來負責的經濟實體。

因此,企業需要打破將創新侷限於研發部門的傳統框架,讓創新真正成為企業文化與治理機制的核心。舉例來說,人資部門可重新思考如何設計激勵制度與員工參與機制,讓內部同仁能在 ESG 推動中扮演主動角色,成為組織實踐永續的推手;採購部門則應擺脫僅以價格作為評估依據的慣性,改採包含供應商社會責任與環境績效的永續價值鏈評估方式。

這就意味著,企業的創新必須融入治理(Ombach, 2025),自上而下地嵌入整個組織結構,從董事會、管理團隊到第一線員工,都能理解並實踐 ESG 與創新之間的深層連結,在各個單位都開始依循永續策略推動新的作為,進而為企業注入長期競爭的新動能。

積極設計未來社會的生活型態,不僅避開風險,更開創機會

目前我們的世界在資源消耗上已經超載,急需積極的作為來推動生活型態的改變(World Business Council for Sustainable Development, 簡稱WBCSD, 2017)。在WBCSD(2017)的未來思維指南就呼籲,企業在面對ESG的發展上,應該要積極的透過服務或產品創新,為世界帶來永續生活型態。例如,旅遊業者能不能直接透過創新整合,提供人們具吸引力且容易取得的低碳旅遊服務;能源業者能不能為中小企業提供便利的能源整合方式,在綠電與灰電中找到商業營運的最佳平衡點。當企業能從藉著未來永續生活設計來反推產品或服務發展,將帶動新的使用行為,同時也會為企業開創新的市場藍海。

從封閉技術轉向開放協作

此外,ESG創新也呼喚企業建立更開放的創新網絡。不再單靠內部研發,而是與供應商、顧客、社會組織共同協作。這種生態系統式的共創模式,不僅能強化企業的風險應對能力,也能讓企業在快速變動的市場,降低創新的風險,並培育出適應性與影響力。

這樣的創新思維轉向,不僅為企業帶來長遠價值,也讓創新從「效率工具」昇華為一種文化與責任,協助企業建立更具韌性的永續競爭力。以下以Unilever與IKEA在回應永續風險與機會所推動的創新作為。

個案分析:聯合利華(Unilever)

風險識別:環境與社會議題的雙重挑戰

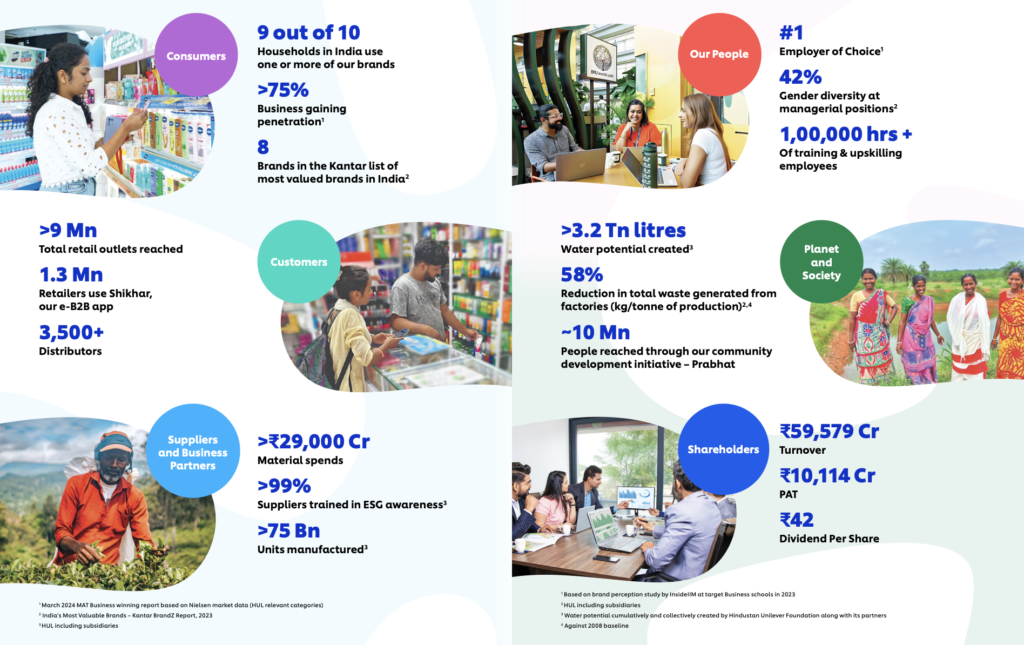

聯合利華作為全球消費品巨頭,在雙重重大性視角下辨識出多項高風險與高潛力的議題。在環境面,氣候變遷可能導致農業供應鏈中斷與原料成本上升,影響產品穩定性與成本結構;水資源匱乏與塑料污染問題則可能引發社區反對、政策壓力與監管罰款,降低品牌信任度與市場存續力。在社會面,包裝廢棄物與製程排放若未妥善處理,可能造成聲譽損害與業務中斷風險;同時,投資人也對企業ESG作為提出更高揭露與表現要求。

下表是從聯合利華的永續報告書所挑出的兩個關鍵 ESG 議題、可能的風險情境,以及所對應的創新實踐:

| 重大議題 | 未處理可能風險 | 聯合利華的創新作為(舉例) |

|---|---|---|

| 氣候危機與生物多樣性喪失 | 聯合利華意識到其業務依賴自然資源,包括土地、森林和水系統,並認為生物多樣性喪失是一個可能影響其業務韌性及其營運社區的新興風險 。 | 打造永續農法的支持系統:以Regenerative Agriculture Principle與資金來幫助在地小農運用永續農法來提升生物多樣性與調適氣候 |

| 水資源短缺 | 蘇維達中心所在的某些地區曾因氣候變遷的影響而面臨缺水問題,且其營運中用水量的減少也是一個重要考量。 | 創造水資源潛力:聯合麗華已創造超過 3.2 兆公升的水資源潛力。他們透過合作夥伴關係和整合國家計畫來開發永續的水安全模式,以改善社區的水資源成果 。其中,Prabhat 計劃正努力達到水資源管理聯盟(AWS)的合規標準,重點在社區層面確保水安全和治理,一個廠址節約了 14.6 億公升的水 |

| 廢棄物產生 | 工廠產生的總廢棄物是一個關鍵的環境指標;此外,塑膠包裝廢棄物和循環經濟的需求也是重要的議題 | 廢棄物減量與管理:聯合利華之工廠產生的總廢棄物(公斤/噸產品)減少了 58%。Prabhat 計劃在 7 個廠址實施廢棄物管理計畫,其中一個廠址收集和分類了 72,553 公斤的廢棄物。他們也致力於將廢棄物視為有價值的資源,並建立廢棄物的循環經濟。 塑膠循環經濟:聯合麗華完全遵守塑膠包裝的延伸生產者責任(EPR)規定,並已在中央污染控制委員會(CPCB)的線上入口網站上註冊以進行 EPR 信用額度交換。其 74% 的塑膠包裝可回收或為可回收就緒 。 |

創新行動:以永續為導向重構資源運用及廢棄物處理之模式

針對上述風險,Unilever 發展出多項具系統性的創新措施:

- 從食品的根源開啟創新,以賦能與資源來協助在地小農參與合作,不僅保護生態與調節氣候,也確保自己未來產品的原料品質、及創造品牌價值。

- 推出Prabhat社區發展倡議,旨在創造永續且具包容性的社區。其中,針對水資源,他們採用綜合流域管理方法,幫助農民和社區實現水的充足和有效利用,並努力達到水資源管理聯盟(AWS)的合規標準推出水資源管理的創新方案。這不僅為他們創造潛力水資源,為工廠的生產製造建構一個具有韌性的支持性社區,更為他們節省水的使用,降低成本。

- 在廢棄物處理上,透過與地方社區合作的作為以及循環設計的導入,讓聯合利華大幅減少廢棄物,這不只有效降低廢棄物處理成本,更為地方社區帶來更乾淨的環境,獲得地方居民支持。

開放協作:打造跨域永續生態系

此外,Unilever 的創新並非封閉於內部,而是廣泛結合外部資源與合作夥伴。例如,在包裝減塑與循環經濟推動上,Unilever 積極參與 Ellen MacArthur Foundation 所發起的「全球承諾(Global Commitment)」,與 NGO、供應商與回收系統攜手共創解方,推動整個產業鏈向可持續模式轉型。

成效驗證:創新轉化為具體成長動能

根據 Unilever 2023 年永續發展報告,其永續品牌(如 Dove、Ben & Jerry’s、Hellmann’s)在 2022 年為整體公司貢獻約 75% 的成長動能,且表現遠超平均品牌成長率。此外,《Journal of Business Research》研究(Nguyen et al., 2023)指出,Unilever 將 ESG 指標納入產品開發與供應鏈決策後,其市佔率與股東報酬明顯提高,證明永續導向創新已成為其長期競爭優勢的核心引擎。

個案分析:IKEA

風險識別:資源枯竭與社會期待的雙重壓力

IKEA 在雙重重大性分析下辨識出多項攸關環境與社會層面的重大議題。其中,資源枯竭、廢棄物管理與法規壓力是其最為關鍵的風險。忽視資源循環不僅會導致原物料成本上升、供應鏈不穩,也將面臨愈發嚴格的循環經濟法規與合規成本,並損及品牌在消費市場中的可信度與競爭力。同時,消費者與社會對於永續行動的期待不斷提高,尤其在歐洲等地,循環經濟與二手消費已成主流風潮。若企業未能回應,將面臨顧客流失與投資人質疑的風險。

以下表格整合 IKEA 面對的 ESG 議題、對應的風險情境與創新策略實踐:

| 重大議題 | 未處理可能風險 | IKEA 創新作為 |

|---|---|---|

| 資源枯竭與廢棄物 | 原料成本上升、合規壓力、循環法規限制、品牌信任下滑 | 推動循環材料設計、回收再利用策略、永續供應鏈管理 |

| 二手市場與產品壽命 | 消費者流失、失去年輕市場、產品價值降低 | 推出 Pre-owned 平台、延長產品壽命、回購與轉售機制 |

| 社會與政策壓力 | 無法取得永續認證、投資信任流失、法規處罰 | 公開揭露永續目標、循環經濟報告、參與國際倡議 |

創新行動:以循環經濟重塑家具產業

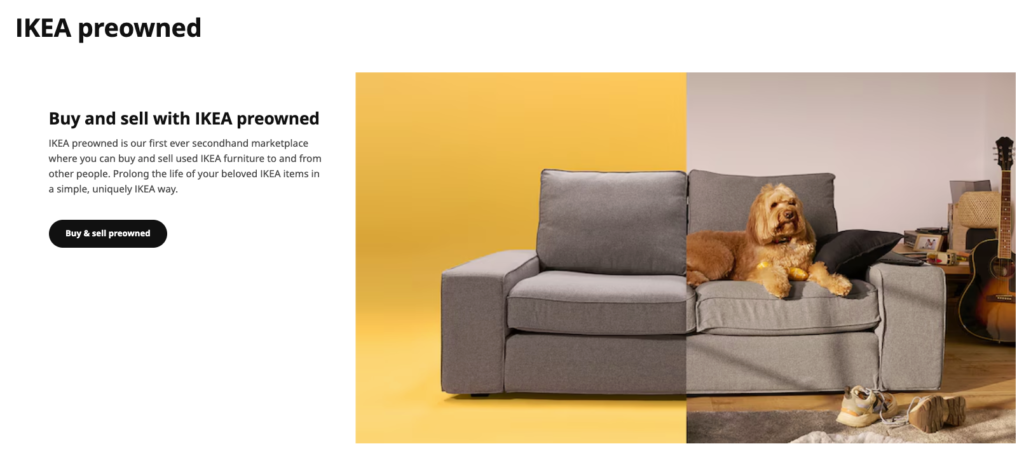

正是在上述風險與市場趨勢背景下,IKEA於2024年率先於西班牙馬德里與挪威奧斯陸試行「IKEA Pre-owned」二手家具平台 (CNA中央社, 2024; GQ Taiwan, 2024; Fortune China, 2024)。此平台展現IKEA對於推動循環經濟的決心,其創新亮點主要體現在三個面向:

(1)數位化便利交易:平台設計簡便易用,賣家可輕鬆上架二手IKEA家具,平台自動補充產品規格資訊,降低操作門檻與資訊不對稱問題。買家可直接瀏覽商品、聯繫賣家並安排取貨,提升交易透明度與效率。

(2)經濟誘因與消費參與:IKEA提供賣家以禮物卡收款時額外15%獎勵 (CNA中央社, 2024; GQ Taiwan, 2024),鼓勵消費者主動參與二手家具循環,創造可持續消費的正向循環。

(3)制度化推動永續生態系:IKEA明確將Pre-owned平台納入2030年循環經濟戰略核心,並規劃未來數年內擴大至歐洲與全球市場 (Fortune China, 2024),不僅回應市場需求與法規壓力,更致力於改變產業營運模式與消費者行為,推動家具產業的系統性轉型。

開放協作:鏈結顧客與社群推動轉型

IKEA 的循環創新並非單向作為,而是透過與顧客共創、社區回收合作、在地化平台整合等策略,打造參與式的永續生態系。透過數位平台串連賣家與買家,培養使用者共同維繫產品價值的習慣,也改變了傳統消費「買了即丟」的模式。

成效驗證:創造與市場互動機會,並挖掘出潛力客群

透過Pre-owned平台,IKEA不僅回應法規與市場壓力,更有效將消費者從被動回收者轉化為積極的循環經濟參與者,進一步實現品牌永續願景與市場競爭力的雙重目標。此外,過去IKEA家具銷售出去後,就很難得到使用的狀況、市場的反饋,但如今透過賣家的家具上架及買家的購買之資訊,可以了解有哪些IKEA家具具有保值性,以及哪些家具使用後較容易損壞,進而成為前期研發的參考資料。而且,目前已經有消費者在使用過Pre-owned的平台後,也反映其體驗就像在IKEA逛家具,且可取得更便宜的家具。

結語:創新是推動企業ESG轉型的關鍵實力

面對全球市場對永續責任日益提升的期待,企業若仍停留在過去以形象維護為主的CSR階段,恐怕已難以回應資本市場、政策環境與社會利害關係人的高度要求。ESG 不僅是一套評估機制,更代表一種轉變企業營運思維與行動方式的契機。

唯有從「雙重重大性」的角度出發,重新理解企業所面對的風險與機會,並將創新視為橫跨組織治理、商業模式與價值鏈的長期驅動,才能真正讓永續發展與營運績效結合。從Unilever到 IKEA ,我們看見了具體行動如何帶動文化轉變與市場成果。

如果你正思考如何讓組織內部從認知轉向實踐,或希望在推動ESG創新上有更清晰的策略與節奏,誠摯歡迎你與我交流。無論是分享你當前的挑戰,或探討可行的行動路徑,我都很樂意一起討論、釐清脈絡,並思考下一步的可能性。

參考文獻

Apple. (2024, April 18). Apple cuts greenhouse emissions in half. Apple Newsroom. https://www.apple.com/hk/newsroom/2024/04/apple-cuts-greenhouse-emissions-in-half/

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505. https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296

CNA中央社. (2024, January 22). IKEA推出二手家具平台Pre-owned,試點西班牙與挪威. CNA新聞網. https://www.cna.com.tw/news/aopl/202401220201.aspx

FAO. (2024, January 5). Adverse climatic conditions drive coffee prices to highest level in years. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/newsroom/detail/adverse-climatic-conditions-drive-coffee-prices-to-highest-level-in-years/en

Fortune China. (2024). 宜家二手家具平台擴展循環經濟戰略. https://www.fortunechina.com/business/c/2024-01/25/content_432712.htm

GQ Taiwan. (2024). IKEA開放「二手家具平台」!回收後還能領購物金,台灣會上線嗎?. https://www.gq.com.tw/life/article/ikea-second-hand-pre-owned

IFC. (2005). Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world. International Finance Corporation. https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-report-whocareswins2005–wci–1319576590784

Nguyen, T. T., Lee, B. C., & Lee, J. H. (2023). Integrating servitisation innovation into green sustainable supply chain management: Insights from Unilever. Journal of Business Research, 157, 113521. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113521

OEC. (2023, October 26). The effects of climate change on Brazilian coffee exports. Observatory of Economic Complexity. https://oec.world/en/blog/effects-of-climate-change-on-brazilian-coffee-exports?utm_source=chatgpt.com

Unilever. (2024). How we’re aiming for greater impact with updated plastic goals. Unilever Global Newsroom. https://www.unilever.com/news/news-search/2024/how-were-aiming-for-greater-impact-with-updated-plastic-goals/

Unilever. (n.d.). Plastics – Our approach. https://www.unilever.com/sustainability/plastics/