前言

今年 Google I/O 開發者大會上,我們發現 AI 不再只是輔助工具,而是成為顧客完成任務的第一線夥伴。Google 不只推出了更強大的 Gemini 助理,更透過 Project Astra 展示 AI 如何以協作方式,結合語音、影像與上下文理解,從辨識實體物件、搜尋影片到回應郵件內容,一氣呵成完成多項任務。

在我看來,這不只是技術的突破,更是服務互動邏輯的翻轉。對於服務設計者與企業主來說,真正重要的提醒是:在 AI 時代,你的顧客不會再「按部就班地走你的流程」,而是直接對 AI 下指令完成任務。你的網站、App、客服流程設計得再精緻,若無法被 AI 接入並即時回應需求,它就很可能被整個顧客決策過程「略過」。

這樣的變化,不只是改變顧客體驗的起點與終點,更直接挑戰企業的競爭力來源與可持續營運模式:

- 當服務被拆解成「任務模組」,你能否成為其中之一?

- 當品牌變成 AI 助理推薦的一句話,你還能保有辨識度與選擇優勢嗎?

- 當消費者用語音或影像互動時,你的服務還能被叫得出來、接得上嗎?

這篇文章,我們將從五個觀察切入,說明 AI 如何正改寫服務設計的基本邏輯,並思考:未來的服務,不再是誰做得最完整,而是誰能被即時「召喚」並創造價值共創的場景。

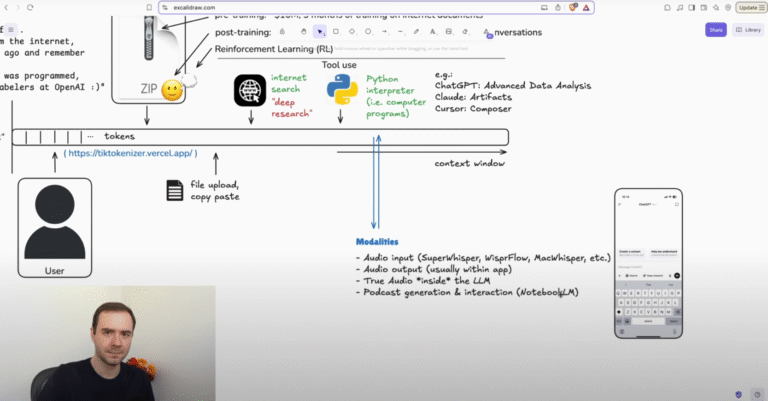

AI 已經不是工具,我們的生活方式正在重新定義

生成式AI已經進入到我們生活中,在我身邊的朋友,無論男女老少,都有使用AI的經驗。而以Gemini為例,使用人數在短短半年內突破 4 億,這不是巧合,而是代表——AI 正快速取代我們過去對「使用者介面」的認知,過去我們要自己完成的步驟,現在AI可以主動理解、判斷、協作、完成。

分享這次發表會中,Google 帶來幾個令人印象深刻的應用場景:

Google Meet導入即時語音翻譯,未來再也不擔心跟國際會議:在 Google Meet,即時語音翻譯不只是文字字幕,而是保留語者語氣與語調的「同步語音通譯」。非常驚艷的功能,未來若有國際會議,我也不再擔心語言隔閡。

AI 真的會看世界了:Project Astra 展示了 AI 如何即時「理解世界」,從辨識你手上的腳踏車零件,到幫你找出教學影片、推薦替代零件、甚至幫你聯絡店家。

找房不用打電話?AI 幫你找完還能預約帶看:在找房服務中,只要輸入條件,AI 就能篩選、比較、預約看房,甚至安排帶看時間。這不再是「資訊整合」,而是「任務執行」。

從個人化的脈絡,成為你的助理:若有國外的朋友寄信給你,想問當地行程怎麼安排。過去你可能要回想過去的經驗,並找出資料,而現在透過Gemini,AI就可以幫你去看過去的行程,找出當時的經驗,回饋給提問的朋友,大幅省去我們去找資料的時間。

畫在餐巾紙上的點子,AI 幫你變成互動網站:一位產品經理將博物館的手繪概念圖拍照上傳到 Google AI Studio,AI 在 37 秒內完成 3D 編碼與互動設計。如下圖AI依據餐僅只的草圖,就把左邊的「陣列圖」轉變為3D的球狀排列,還可以轉動、放大縮小。(這個功能讓我自己都手癢,想趕快試試)

全新的購物體驗:網購也正在被改寫:只要說出家中風格,AI 就會生成對應擺設圖、推薦商品、幫你設定價格追蹤,一到價即提醒、協助結帳。

準備好迎接全新的商業模式嗎?

這場展示看似炫技,其實傳達了對服務設計者與企業主一個關鍵訊號:

在 AI 時代,用戶不再照著你設計的流程慢慢前進,而是直接向 AI 發出任務、期待立即得到結果。

你原本設計好的「行銷漏斗」、「APP 操作路徑」、「客戶旅程地圖」,在這樣的新互動模式下,可能完全派不上用場。以下從五個觀察角度出發,來談談我們為什麼需要重新思考服務設計的方式。

1. AI 成為服務觸點,而不只是工具

過去我們談「服務接觸點」(touchpoint),通常會想到網站首頁、門市店員、客服中心、行銷信件、APP 按鈕⋯⋯這些都需要顧客主動點選或操作才能啟動服務。而現在,AI 就是新的接觸點。

從Google IO的修腳踏車案例為例,當使用者拿出手機說「這個零件要怎麼修?」,AI 就會透過鏡頭辨識零件,幫你找修繕教學影片,甚至查出你之前從哪間店買的零件,推薦你是否需要更換——整段互動不需要開啟任何網站或 App。

換句話說,顧客不再找你的服務,而是期待你的服務自動出現在他需要的那一刻。這代表什麼?你的品牌是否能變成這樣的 AI 觸點?若不是,顧客很可能就不會碰到你。

▶︎ 設計建議: 試著把你的服務拆成幾個「可以被 AI 感應、看懂、接得起來」的小單元。換句話說,與其設計一條使用者要一步步走完的流程,不如思考:如果顧客直接向 AI 下達任務,我的服務哪一段能被快速接住?

這代表你要把服務內容拆解成幾個能「獨立運作、清楚標示、即時被執行」的小模組。例如,當顧客跟AI說「我想查今天有空的牙醫」, AI 就可以立刻呼叫你的預約系統;或是透過拍照辨識零件時,找到你家的產品資訊頁面。

簡單來說,就是把原本需要顧客一步步點擊的流程,變成幾個可以被 AI 直接啟動的任務單位。這些單位可能是查詢庫存、報價、追蹤訂單、發送客服訊息,甚至是完成一筆交易,以確保你的服務可以被看見、被理解、被即時調用。

2. RaaS:任務導向取代旅程導向

AI 時代帶來了一個新的商業模式名詞:Result as a Service(RaaS)。簡單來說,就是顧客不再想參與整條旅程流程,而是直接想要「結果」——例如:「幫我預約一位今天下午有空的牙醫」、「幫我叫一份我上次點的便當」、「幫我退掉昨天買錯的東西」。

在這種模式下,AI 助理會替顧客完成任務,而不是請顧客自己一層一層操作平台。

那你的服務要怎麼進到這個任務流中?你在佈局顧客旅程地圖後,更要依此進一步設計出可以讓 AI 直接串接的任務 API。而這些 API,不只是技術端點,更是你品牌在 AI 世界的門面 —— 用得好、串得順,別人就會選你。

▶︎ 設計建議:

將你的服務拆解成可被呼叫的 API 模組(像是查詢預約、快速下單、取消訂單、查庫存),並確保這些 API 清楚、穩定、有品牌識別度。AI 不會點進你的網頁看設計,但它會選擇那些「好整合、反應快、邏輯清楚」的服務。這時候,API 就是你的品牌。

3. 生態系整合成為核心競爭力

Google 為什麼能做出這麼流暢的 AI 使用體驗?不只是因為 Gemini 很聰明,更是因為它與 Google 的整個生態系深度整合:Gmail、Maps、YouTube、Docs⋯⋯所有資料可以互通、即時調用。

想像你要規劃一場會議,AI 不只能幫你挑地點,還能自動從 Gmail 撈出與客戶的信件、建議地圖交通時間、在 YouTube 找推薦簡報影片、甚至幫你寫好會議邀請信。

這對企業主的啟示是:你不是在設計一個服務,而是在設計一個能「參與他人生態系」的模組。你的服務是否容易被其他平台整合?是否能在 AI 助理需要時快速協作?這才是未來的競爭力。

▶︎ 設計建議: 建立 API 授權政策與整合者指南,鼓勵第三方使用並接入你的服務模組。透過 OAuth、Webhook、GraphQL 等現代協定設計,讓你的服務變成 AI 生態系裡「可調用、可預測、可信任」的一環。

4. 年輕世代視 AI 為生活核心

我們也需要注意到一個關鍵的世代差異:年輕一代(尤其是 Gen Z)與 AI 的互動方式,完全不同於過去的使用習慣。他們已經不太用搜尋引擎慢慢找資訊,而是直接問 AI:「我要去東京自由行,幫我安排五天行程」。

他們的期待是:AI 懂我現在的狀況,能夠一次給我答案,而且答案是可以立即使用的。

這對服務設計者來說是一個轉捩點。你的服務是否:

- 能被 AI 接入並快速處理?

- 能用語音、圖像、對話等多模態方式互動?

- 能在「我想要⋯⋯」的當下出現,而不是等顧客打開 App 再點三層選單?

如果不行,你的服務就有被這個世代「略過」的風險。

▶︎ 設計建議: 將服務情境化、語意化,並導入多模態輸入支援(如語音、影像、手勢、簡述語句)。優先設計「一句話能做什麼」的入口,例如:「幫我查最近訂單」、「問問客服怎麼退貨」。

5. 設計 AI 能力,更要設計資訊治理機制

AI 能力越強,使用者越會問:「它怎麼知道我想要這個?」

在 Gemini 的示範中,我們看到它能回憶過去的行程、整理郵件中的細節,甚至在不同應用間自動串接。這種智慧體驗令人驚豔,但也讓「資料是怎麼來的、怎麼被用的」成為關鍵議題。

Google 在這次 I/O 上提出一個明確訊號:AI 的個人化體驗必須建立在用戶可控、可理解、可刪除的資訊治理基礎上。舉例來說,Gemini 的「私密記憶(Personal Memory)」功能,讓使用者可以檢視、修改、刪除 AI 所記住的資訊,所有內容都標示來源、用途與可選擇性。使用者可以知道:「這個推薦是根據哪一封信?」「這項預約是從哪一個日曆來的?」

這不只是隱私,而是一種新的 AI 設計原則:資料來自哪裡、能用到哪裡、你能不能說不。

▶︎ 設計建議:

為你的 AI 功能建立一套「資訊治理設計清單」:

- 所有來自顧客的資料,都要有來源標示與使用說明。

- 每次 AI 主動執行任務時,都應有觸發記錄與可取消機制。

- 提供使用者完整的編輯/刪除記憶的入口,讓他知道 AI 記了什麼、忘了什麼。

- 如果你的服務參與 AI 任務,也應同步支援「資訊回溯」與「責任邊界」設計。

能創造智慧的服務,很多;但能讓使用者信任地使用,才是真正能長久存在的服務。

結語:AI 正在重塑服務設計的起點與終點

從 Google I/O 展示的應用來看,我們可以清楚地看到:

未來的服務設計邏輯將不再是「引導用戶一步步走流程」,而是「當用戶有任務時,你的服務能否即時參與並完成它?」

這是一種「任務導向、模組化、整合型」的服務策略,而不再是「平台導向、流程型、封閉式」的設計思維。

企業若想在這場 AI 變革中站穩腳步,現在就需要:

- 重新檢視服務流程是否能模組化

- 設計能被 AI 調用的功能單位

- 建立信任為核心的 AI 互動策略

未來不會是「誰的宣傳、搜尋、網頁做得漂亮」,而是「誰的服務能被 AI 召喚」並創造真正的價值共創。