摘要

不知道大家看過《峰值體驗》這本書嗎?峰值體驗這本書的作者是汪志謙,曾擔任中華航空、Ubras、VIVOTEK晶睿通訊、ZyXEL合勤科技、Hilltop山頂鳥等品牌的重要執行顧問,也在許多知名大學擔任客座教授,是一個非常有影響力的顧問。身為一個服務設計師,看到書名及作者的影響力之時,我心中有非常多的好奇。一方面覺得作者又提出什麼新理論?另一方面,又想說作者憑什麼能藉由這個理論獲得如此的關注度。

看過這本書後,我認為《峰值體驗》更著重「商業思維」與「消費行為心理學」。作者以商業的思維來詮釋「關鍵體驗(moment of truth, MOT)」,以消費者行為心裡來描述關鍵體驗所要創造的商業目標,因而衍生出更貼近商業用語的服務設計工具、設計目標與成果。而我自己在看完這本書後,也立即套用在服務設計顧問案中,確實發現這樣的思維能有助於跟品牌業主、老闆或跨功能團隊溝通,讓他們想要參與貢獻,也提醒我要從商業需求及消費者行為心理來檢視設計決策。

在本篇文章中,我將結合服務設計師的專業視角,深入解析書中的核心觀點,同時也會點出我如何應用及衍生書中的觀念,創造更大的影響力。不論您是品牌業主、管理者、或服務設計師,都能從中獲得啟發,重新思考如何運用服務設計工具創造更有商業價值的顧客體驗。

關鍵字:峰值體驗、服務設計

《峰值體驗》是這兩年很暢銷的一本書,且作者相當具有名氣跟影響力,是很多之名企業的顧問或講師,也獲得很多知識型自媒體的串連。這些是引起我對本書注意的起頭,而真正讓我覺得這本書很有趣的原因,是在開頭對服務設計工具之顧客體驗旅程的批評;作者認為,這個工具雖然細緻的描述服務怎麼做、顧客如何參與,但卻過於複雜,會讓設計沒有重點、執行者難以管理,且很難設定明確的商業目標與後續評估。

因此,因著上述原因,我詳細閱讀了本書(或許我也是被作者設計了,才會這麼認真讀完一本書,笑~)。我的反饋是,整體上這本書的核心精神,我認為沒有脫離服務設計,關鍵體驗的設計還是從顧客角度出發,藉著洞察,找出設計方向、原則,進而產出設計結果。但《峰值體驗》更從「商業思維」來論述體驗設計的價值,以商業語言來論述設計研究的產出,因而能更快被企業所理解。我在內化書本的知識後,運用於顧問專案,也發現能更加速與客戶的溝通,讓業主與不同部門更能理解設計研究的價值、服務設計工具的用途、以及與各部門之業務關聯。以下分享我閱讀本書後,認為值得分享給服務設計師的五大心得,並在本書的架構上,延伸出新的觀點。

[一]從設計洞見轉化到MOT:不只論述顧客需求,更要引領企業找到想要刻在顧客心智的定位

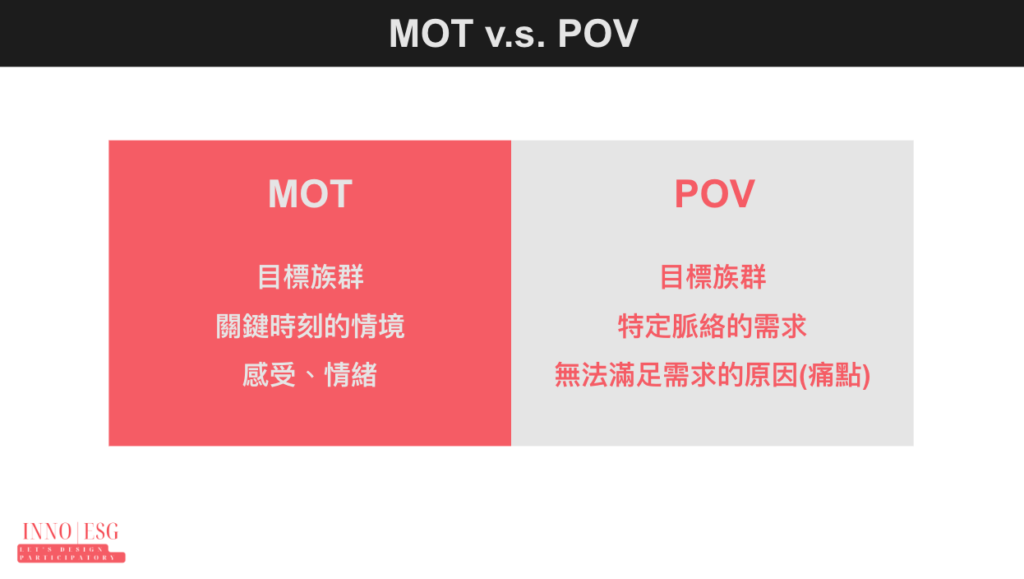

MOT(Moment of Truth)是關鍵體驗,是指品牌要在哪些時刻為消費者創造關鍵體驗,其三大組成包含:目標消費者、關鍵時刻發生的情境、感受與情緒。透過MOT的論述,品牌將能清楚掌握要讓哪些顧客留下印象、以及在他們心智所要埋下的印象標籤。

另一方面,在服務設計的架構,設計洞見(Point of View, POV)是引領創新成功的重要基礎,其元素由「目標對象、需求、原因(痛點)」所構成。主要是在描述顧客是誰,有什麼重要的需求或期待,而造成目前無法滿足的缺口為何,藉此清晰的訂出待解的問題與創新方向。

乍看之下,你會不會覺得設計洞見與MOT的三大組成滿類似的呢?

我認為設計洞見與MOT就是一體的兩面,一個在講缺口與問題,一個則在論述品牌在該問題所能創造的價值、展現的魅力,以及預計在顧客心中要留下得深刻印象。身為設計師,我們常會論述設計洞見,清楚表達目前的缺口,但是在過去的顧問案中,我也常發現對於部分心急的老闆、沒耐性的主管,沒聽到商業上的重點,注意力就開始飄走,難以在回頭聚焦。因此,如果設計師能在看到問題時,從MOT的觀點,引導品牌從設計洞見找出能吸引顧客上門、付費、重複再來、對外宣傳的體驗,以及要在顧客心智中留下的品牌定位,將能更快讓企業了解設計洞見的價值。

例如,如果你正在打造一個專業職場課程平台,身為設計師,你會去為這個平台定義合適的顧客樣貌、想要提升的職場能力、目前無法充分提升能力的問題。但若只是停留在這一步,就會讓客戶、老闆覺得「恩,認同,然後呢?」。所以,當你找出這個問題後,就應該要進一步去帶領顧客一起去思考:「這個平台應該鎖定『哪些職場需求』的顧客」、「這些顧客是在什麼樣的情景產生需求、面臨什麼狀況」、「平台要在顧客心智中留下的標籤」。透過這樣的論述及引導方式,你就能清楚的讓品牌了解設計洞見對於商業的價值,同時也能幫助業主一起從中去找出適合品牌的MOT、要留在顧客心智中的定位。

對服務設計師的反思:

- MOT與設計洞見的雙軸思考:身為服務設計師的你,在挖掘設計洞見時,應該要同時從MOT來檢視,讓你在看問題與思考洞見陳述時,能更有目的去檢視什麼樣的問題值得你的品牌客戶去解、什麼樣的體驗值得發展,有意識的找出能讓品牌在顧客腦海中形成獨特印象標籤的關鍵時刻

- 用MOT的發展機會來溝通設計洞見:單純陳述設計洞見,往往會讓人覺得很有道理,但都停留在問題;即便有些服務設計師會在設計洞見後,提出商業機會,也不一定都契合品牌。因此,你可以嘗試著MOT來轉述機會點,這樣你不僅描繪客戶的品牌如何滿足顧客需求,也可以讓客戶了解顧客根據這些體驗,主動為品牌設下標記。

- 將MOT的延伸應用到利害關係人的體驗打造:在服務設計中,更講求利害關係人的參與。因此,如果你在設計的服務是一個平台、一個生態系,則可以更進一步去思考支持夥伴的MOT。以上述的例子來說,除了去思考「想進修職場能力的顧客」以外,也應該去思考「課程供應者」,並找出他們面臨的狀況、平台所要給予的關鍵體驗、以及平台期待在他們心智中留下的標籤。

[二]精準的行動區間 + 人類兩大思維系統:清楚界定要引導的顧客行為及所需給予的體驗

作者強調,MOT(Moment of Truth)的特定狀況情境,時間必須掌握在3分鐘內,且最佳控制在10-30秒內。換句話說,關鍵體驗是一個「時刻」,而不是時間區段。舉例來說,健身房的服務如果把他們品牌的關鍵體驗定為「3個月」,跟你說只要透過三個月的時間,你就會明顯感到健身成果。這樣的論述,你會覺得非常合乎邏輯,且感覺這個健身房很專業、很實在;但我敢保證,這樣的健身房一定留不住顧客。畢竟,每個人都有很多行程,你可能心中盤算:「下週我有OOO安排、接下來又要出差。恩~這個健身房不錯,不然我等兩個月後再來報名吧。」,接著,就忘了這個健身房了。即便,你願意當下報名,但在這三個月中,你的生活也可能因著各種狀況,而無法實踐當時對自己的承諾,漸漸你就感到灰心,覺得自己不太適合健身房;於是,可能你就把健身房這三個字隔絕起來。這就是在欠缺精心的設計,沒有在顧客感到好奇時立馬拿下,沒有在顧客進場體驗後,給予立即的體驗感受,而且還讓顧客離開時,覺得是自己沒做好(這大概以後就沒戲唱了)。

所以,為了避免這個狀況,健身服務就應該創造精心的關鍵體驗,讓顧客對於服務有感。以美國支持健身房品牌「Planet Fitness」來說,他們的客群是非專業運動員(且不是那種想把自己練得很壯的人),因此他們創造很多精心體驗,如禮拜一的Pizza(驚訝吧,健身房有Pizza)、不能太辛苦的標語、不能一直發出舉重的吼叫等等;而且,因為是非專業運動員,所以他們把會員收費與機制打造得非常社區感,讓人沒有壓力,覺得就是下班去動一下。透過這些精心設計的時刻,顧客才能從中不斷感受到價值,願意持續上門動一動,而不是要辛苦三個月,才了解健身房的用心。因此,為了吸引顧客、讓顧客持續有感,我相當認同作者提到的「時刻」,唯有精心規劃關鍵時刻,並創造體驗,才能讓觸發顧客感受與行為。

另外,《峰值體驗》從人類思維模式之「系統一」與「系統二」的理論基礎,去描述品牌應該如何運用這樣的思維去規劃體驗。其中,「系統一」是快速、直覺反應,而「系統二」則是較深思熟慮的理性思維。

對於許多研發者或設計師而言,通常都會理性的分析產品的功能與價值、顧客的需求與期待,並將同樣邏輯用在對外的行銷論述。然而,這往往就掉入人們大部分都是使用系統一在思考,而不是系統二在思考的陷阱。舉例來說,如果你剛接觸一個法律專業搜尋平台,想用此平台去找判決案例,而你在輸入關鍵字後,系統就立馬跳出結果,這時你會覺得平台很有效率,還是會在心中對平台資料的豐富度產生懷疑?再舉一個例子,如果你喝到一個標榜健康的飲料,卻非常好喝,這時你會不會懷疑它對健康有效的程度?

相信從上述的例子你可以發現,對我們產生行為影響的思維,往往是來自系統一,而不是系統二。所以,之前我曾經看過一本書提到,在「銀行、保險、法律」等專業型資料庫,設計師往往要故意設計「稍微等待」的時間,並呈現分析的畫面,讓顧客感到系統有在搜尋與分析,這樣顧客會比較願意相信與使用。而像紅牛的提神飲料則會設計的酸一點(甚至味道有點苦),讓消費者覺得喝得比較沒負擔。這些看似表面、無關解決真正問題的體驗,往往會因為回應系統一的直覺思慮,而讓顧客決定試試看、採用看看。

當然,這不是說系統二不重要。當顧客進入到使用的階段,就要直面產品的真實價值、能否解決問題。以上段提到的系統為例,如果法律、保險等專業系統都能提供可靠的資料,那就會讓顧客感到有用,想要持續使用,甚至推薦給其他夥伴,創造「裂變的果效」;提神飲料能真正協助消費者振奮精神,就能讓顧客下次願意再買。總言之,身為設計師必須掌握人類思維「系統一與系統二」的運作時刻,並透過設計,讓消費者以為自己是在進行理性判斷(系統二),其實是被直覺所迷惑(系統一);當他真的用系統二,實際上只是強化他心中的印象標籤。

對服務設計的反思:

- 關鍵體驗需精準定位於特定時刻,方能引發行為轉變:體驗可以有非常多,但改變行為的關鍵體驗必須控制在30秒到3分鐘。在這個瞬間,服務設計師必須創造出讓顧客覺得「值得」的體驗,才能促使他們的行為轉變。例如,顧客可能在路上被精心設計的廣告標語所吸引而進入店內,或在店內被服務人員的專業話術及氛圍吸引而決定消費。甚至在使用產品的某個關鍵瞬間,若能讓顧客感受到超值的滿足感,就可能激發他們的再購或推薦動機。因此,不論是在顧客旅程的哪個階段,設計師除了確保整個流程順暢,還必須設計精心的時刻,讓顧客在「體驗的瞬間」被品牌所吸引,進而自發地改變行為。

- 在顧客旅程中,兼顧理性與不理性的關鍵時刻安排:服務設計師需充分利用「系統一」和「系統二」的思維模式。雖然設計往往偏重於邏輯與理性,但忽視了顧客常依直覺、不理性地做決策。系統一的直覺反應通常主導顧客在短短幾十秒內的感受和決策,特別在品牌的視覺、體驗陳設或服務接觸上,都能快速產生吸引力。而系統二的理性思維則需要顧客在較長時間的互動中,逐步理解品牌價值,建立信任。因此,設計師在MOT的安排上應考慮同時引發兩種思維,讓顧客既有直觀的好感,也有理性的認同,從而體驗到連貫且順暢的顧客旅程。

- 延伸應用到消費者的永續行為設計:很多永續的產品都以標榜生態保護為基礎,但對於消費者來說,往往只會心理認同,卻很難產生具體行動。因此,過去我某個顧問案中,在跟行銷夥伴討論標語時,我們就規劃出「享優惠、得便利,順手做好事」的行銷方向,將顧客的便利性放在前面,將保護生態的內容放在「衍生價值」。使永續的理念能藉著消費者直覺性思維而實現。

[三]從「需求」來界定市場:以「需求」為根基的顧客樣貌,以「體驗」來創造市場的獨特定位

「顧客樣貌」的選擇與定義,無論在行銷、服務設計、產品設計都是非常重要的環節。如果你將產品去請教顧問、教練或業師等,相信他們第一個問題都會是「你的顧客是誰?他們為什麼買你的東西?」。因此,透過顧客樣貌這個工具,將能協助你清楚界定目標對象的特徵、需求與痛點等相關資訊,並提供行銷、設計、策略等團隊一個清楚的指引,使整體團隊掌握市場方向、待滿足的需求與機會、以及要塑造的亮點與獨特定位等。

顧客樣貌的界定方式與內容規劃,可以說是一門藝術。我看過很多顧客樣貌的模板,內容琳瑯滿目,如年齡、性別、職業等。但你有想過這些資訊對品牌的意義、使用的目的及方式嗎?事實上,顧客樣貌的資訊過多,不僅做的人很累,還會影響策略規劃、市場推展工作。所以,怎麼界定顧客樣貌以及要放入哪些關鍵內容,就需要相關的原則來協助。

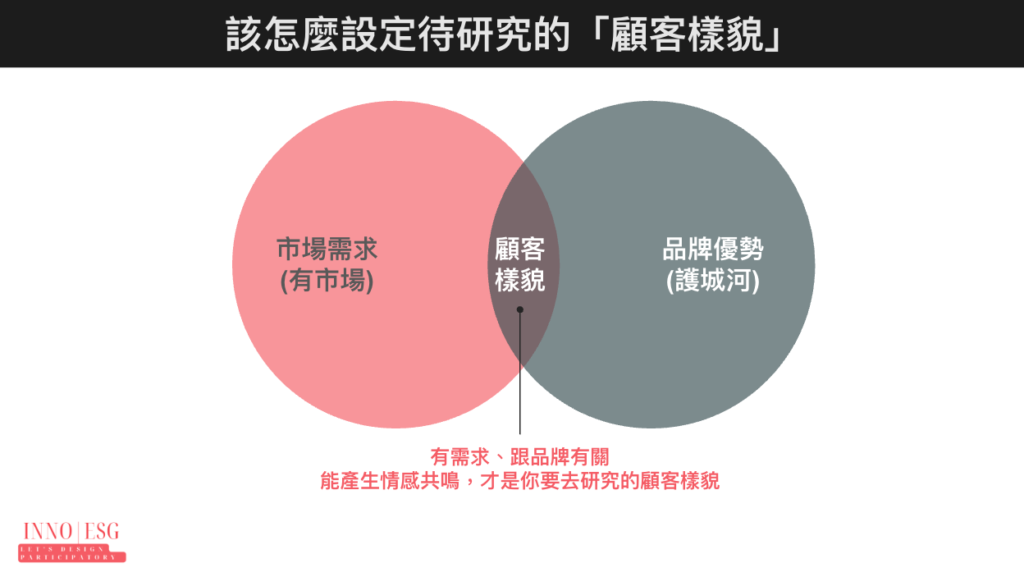

《峰值體驗》作者提到「顧客樣貌是依據需求,去描述其相關特徵與行為」。以Airbnb的客群樣貌為例,他想滿足的顧客就是想深度探索地方生活與體驗在地,且強烈到不想住在旅館酒店,而是要在當地住宅。這樣的需求,無關乎年齡、性別、國籍、財富,但卻很明確的切開那些想享受服務人員打點好一切的高級旅館或傳統酒店。所以,在顧客樣貌上,實在沒有必要刻意訂出顧客分群(事實上,很多旅客根本就是雙棲,偶爾想住飯店、偶爾又想住民宿)。因此,結合市場需求與品牌優勢,Airbnb的顧客樣貌就是「想體驗不同區域之居家生活體驗」的客群;在這樣的客群基礎下,可以透過量化調查,進一步去找跟非需求之客群的差異化特徵描述,如蒐集資訊的管道、對旅宿的偏好、一次旅遊的花費等。此外,為了滿足這樣的客群,Airbnb也可能需要再細分不同需求,如想自己料理的、想跟屋主聊天的、想可以騎自行車的等,這樣就能為顧客打造更符合需求的關鍵體驗。

從上述的描述,你應該可以清楚看到,從品牌要給予顧客的MOT,就劃分了目標對象,也界定了戰場與要創造的品牌定位。所以,我很認同《峰值體驗》在書中提到,顧客樣貌的描述,應該來自需求且需求必須跟品牌優勢有關,並透過量化調查去延伸出差異化特徵,成為形容顧客樣貌的代表內容,其他不必要的細節則應忽略,以免混淆視聽。而在設定顧客樣貌與需求後,即可開始透過關鍵體驗來強化品牌優勢,藉此建立其他人難以跨越的護城河。

對服務設計師的反思

- 顧客樣貌的描述,必須基於能影響決策與行為的關鍵需求:顧客樣貌的描述,是要幫助服務設計師能透過體驗設計,引導顧客的決策與行為,同時也幫助整體團隊在發展相關支援活動時,能不斷加強這些關鍵體驗。因此,顧客樣貌的資訊不用多,但要清楚界定品牌所要滿足的需求以及要引導的決策與行為,才能清楚的協助後續設計發展。

- 以顧客需求劃分市場,並重新規劃市場發展策略:界定市場的方式,不只是產品項目或服務功能,而是品牌所要回應的顧客需求。當服務設計師協助品牌界定出合適的顧客需求,也就清楚定義出市場、競品。如果你發現,你的戰場、目標顧客有所改變,建議你將需要重新規劃市場發展策略(恭喜你,將有一連串的衍生工作),包含:制定跟顧客溝通的管道、溝通的方式、互動體驗的設計、員工或合作夥伴的技能規劃與轉變。相信透過這些的改變,你將能協助品牌以新的樣貌與顧客接觸,並創造符合需求且能帶來商業轉化的關鍵體驗。

[四] 四大維度 + 存量與增量:讓顧客旅程地圖能易於操作與管理,並有效結合跨部門的商業目標,促進跨部門協作

《峰值體驗》提到,傳統顧客旅程過於複雜,把很多無關MOT的細節都一一列出;以餐廳為例,很多服務設計師在顧客旅程地圖就會寫:「看到廣告、掃描QR code、預約餐廳、到餐廳門口、看到服務人員出門接待、服務人員帶位到餐桌、、」。這樣的細節乍看能給管理者與第一線服務人員清楚的指引,但實際上,這樣的旅程地圖只是交代顧客會經過的路程,卻沒有提到怎麼落實顧客這個旅程;也就是說,這個過程還有很多待釐清的問題,包含:顧客看到廣告為什麼會願意掃描QR code?為什麼會想預約餐廳?到門口時服務人員該做到什麼程度才能吸引顧客進店?這些資訊如果沒有一一釐清、沒有排優先順序,很容易就會讓管理者與第一線服務人員迷失於大量的資訊海,且不知道每個步驟該做到什麼程度,難以實行品質管理。

因此,《峰值體驗》提到顧客的體驗應該掌握「一見就進、一進就買、一買再買、一傳千里」之四大維度。這樣的旅程或許非常利益導向,但卻清楚描述每個階段該要達成的目標。而且,這些階段描述,也清楚的連結到相關利害關係人的商業目標,例如,「一見就進」與行銷有關,聚焦吸引潛在顧客;「一進就買」則可能涉及業務或店內服務,鼓勵轉化;「一買再買」反映產品體驗和顧客維系的需求;「一傳千里」則依賴於顧客經營與品牌宣傳。這種思維方式將能幫助服務設計師在規劃顧客旅程地圖時,考慮到各部門的角色與需求,從而提升跨部門團隊的參與意願和協作效能,使顧客旅程的發展獲得更全面的支持。

此外,相較於傳統顧客旅程地圖,單純描述「認知、考慮、決定、購買、忠誠」的顧客行為,《峰值體驗》的四大維度更融合MOT、系統一與系統二的理論,提供清楚的設計方向,包含「始於迷惑,一見就進」、「陷於套路,一進就買」、「忠於習慣,一買再買」、「傳於印記一傳千里」。這四階段的設計方向,也能幫助跨功能團隊在規劃關鍵體驗時,更了解要對顧客行為產生的影響,以及要回應的商業目標。

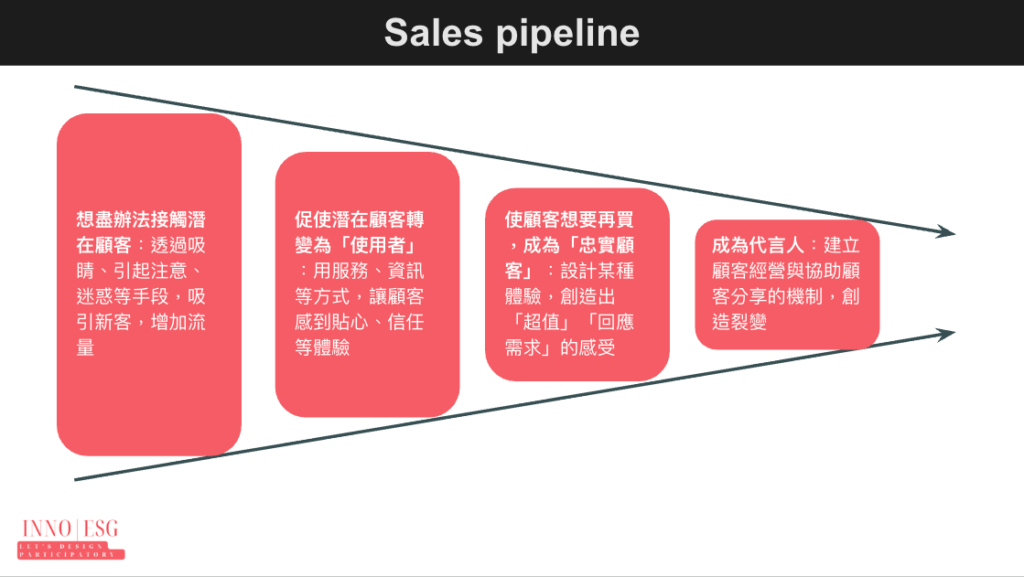

最後,我認為,《峰值體驗》所提到「增量與存量」的業務思維,也是顧客旅程地圖所不應忽略的重點。所謂增量就是增加更多新顧客,而存量就是留住顧客(成為忠實顧客)。若從這個角度來看,顧客旅程地圖就不只是一個「顧客要經過的流程」,更是一條業務流程(sales pipeline)(如下圖):

當你了解這層意義時,顧客旅程地圖就不只是一個幫助品牌從顧客角度去看服務或商品,而是一個更清晰的商業指導方針,幫助品牌從業務的角度去看服務重點及要滿足的商業目標。根據我的經驗,當你能透過這層業務流程的轉譯,很多跨部門單位都會立刻秒懂顧客旅程地圖的內涵,並給予好的回饋。

對服務設計師的反思

- 簡化顧客體驗旅程的框架,並從期望達成的顧客行為來收斂體驗重點:從管理的角度,我認為顧客旅程地圖是一個重要的視覺化工具,能幫助整個企業了解顧客樣貌、體驗互動方式,並協助功能團隊討論問題及待改善優化之處。然而,人的能力有限,不可能去管理過於繁瑣、細緻的體驗,因此《峰值體驗》的四個框架,幫助我們提煉出設計的聚焦,讓設計師與管理者將創意與管理的能量放在重點體驗,以達成商業所期待的目標。

- 將顧客旅程地圖轉譯為「業務流程」與商業目標,提升跨部門團隊的參與意願及貢獻:顧客旅程地圖的出發點是要幫助企業能從顧客角度出發,因此在描述上會用顧客語言,如認知、心動、選擇、購買等等。但是在企業越來越強調快速的時代,為了達到的好的跨單位共創與合作,服務設計師可以透過轉譯,將顧客語言轉變成業務語言與商業目標,如以迷惑來提升觸及、以討論來帶動轉換、以習慣吸引復購等等,這樣能幫助合作的團隊更快上手,給予支持與實質的貢獻。

[五]從三種人的訪談,找出擴展商業的方向:找出別人受吸引、愛你、願意持續互動的原因

服務設計中,非常講求對利害關係人的訪談。通常我們都會去找出對應的顧客,並透過訪談去了解背後的原因與洞見,進而建構完整的顧客樣貌。《峰值體驗》也認為品牌不能自high,要透過訪談去找出顧客喜歡與不喜歡的原因,進而透過迭代去修正。

為了達成上述的目的,《峰值體驗》提倡在研究的對象,要包含「愛你的、不愛你的、愛過你的」這三種人,並透過訪談來了解他們跟品牌之間的關係。

- 愛你的:必須研究愛你的人,他們「購買頻率高、平均單價高、使用頻率高」,必須先找出他們為什麼愛你。他們為什麼覺得「你值了」?你的品牌之美是什麼?要解此放大你的美。這就會衍生「複購率」跟「推薦率」的問題

- 不愛你的:競品的重度消費者。他同樣具備「購買頻率高、平均單價高、使用頻率高」,只是你不是他的對象。這裡面就會衍生出不知道你(「進店率」)、知道不買(轉化率)的問題。透過這樣的競品研究,可以了解打動人心的點在哪裡,而不是單靠規格硬碰硬

- 愛過你的:哈佛商業評論雜誌曾提到「經營新客的成本是挽留舊客的五倍」。許多品牌花很多錢去吸引新客戶,但消費者往往買一次就不買了(首單即終單),而這些流失的顧客將造成品牌非常大的損失。因此,我們必須了解,為什麼顧客覺得不值,因而不願意再買,找出出現問題的時刻,提升「複購率」

從上述之「三種人」的定位與訪談目的,可以更聚焦在商業思維,讓服務設計師在規劃受訪者時,除了定義出特徵、行為、需求等方向,還需要增加「三種人」的維度,使得顧客樣貌的論述,能在品牌的體驗設計給予直接的見解。

對服務設計師的反思

- 訪談時,加入三種人的維度,讓訪談的結果能為品牌的體驗設計帶來直接的結果:訪談很重要,但訪談上,除了去了解顧客需求、行動、痛點、習慣等樣貌以外,更要加上愛你、不愛你、愛過你的」之維度。透過這層訪談所獲得資訊,能在體驗設計上給予更直接的幫助,去進行優化與迭代。

結語

服務設計,不只了解利害關係人需求,還需融入商業思維,找出利害關係人支持你的點、阻礙你的點,使商業能翻新、持續優化與擴大。

服務設計不僅僅是解決顧客問題,更是將品牌找到能在顧客心中留下深刻印記的關鍵時刻,這樣的思維有助於將商業語彙融入設計流程。從《峰值體驗》的啟發,我已經收斂五個反思與具體操作建議,期望設計師從顧客需求、思維模式及行為轉變中找到突破點,並以清晰的MOT視角讓設計工作更加聚焦商業目的,最終為品牌創造持續的價值。

如果您希望為您的企業打造令人印象深刻的服務體驗,或者正在探索如何通過服務設計解決業務挑戰,歡迎與我聯繫。我很樂意與您互動,為您的品牌量身設計專屬解決方案,讓您的顧客不僅滿意,更會主動推薦。